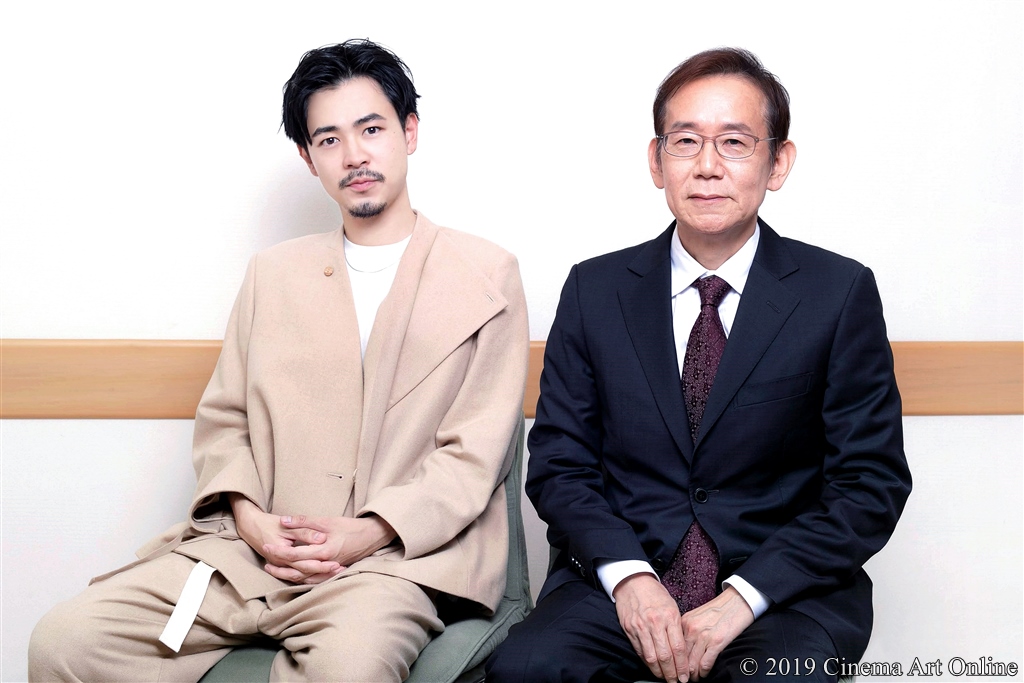

周防正行監督 × 主演・成田凌 インタビュー

“好きになれる主人公”が第一条件

周防組で花開いた、役者・成田凌の新境地

『シコふんじゃった。』(1992年)、『Shall we ダンス?』(1996年)、『それでもボクはやってない』(2007年)など、ユニークなテーマを描きながらも人々の心に残る傑作を作り続けてきた映画監督・周防正行。『舞妓はレディ』(2014年)から5年ぶりとなる最新作『カツベン!』が、12月13日(金)ついに公開を迎えた。

今からおよそ100年前、“日本映画のはじまり”の時代には、当時の映画=活動写真はサイレント(無声)で、劇場では映画をより楽しめるよう、楽士が生演奏で音楽を奏でていた。そして、日本では、楽士の音楽に加え、語りで物語を説明する“活動弁士”、通称“カツベン”の存在が映画に彩りを加えた。個性豊かな語りは観客を魅了し、なかには俳優よりも人気のある活動弁士もおり、活動写真を娯楽の王様に導く原動力となった。

映画『カツベン!』は、日本映画のはじまりの時代に、活動弁士になることを夢見た少年・俊太郎と、映画を愛した人々の物語である。

周防正行監督と、本作にて映画初主演となる主人公・染谷俊太郎役の成田凌に作品への思いとみどころを聞いた。

黎明期の映画の魅力と、それを支えた“活動弁士”という存在の再発見

周防監督は、サイレント映画とはサイレント(無音)で観るのが正しいと思っていたという。5~6年前に『それでもボクはやってない』以降、周防組の助監督を務める片島章三から「こんな脚本書いたんですけど」と渡された『カツベン!』の脚本を読み、初めて「活動写真をサイレントの状態で見ていた人はいなかったんだよな」と気づいたと話す。

「映画史のはじめの30年間、活動弁士の存在が日本映画を支えていた。それを無視して無声映画を観ていたことを反省するとともに、このシナリオが持っている面白さに惹かれた。活弁の素晴らしさを伝えながらも、ただの仕事の紹介ではなく活動弁士の物語を活動写真のように撮りたいという脚本の思いを面白いと思ったんです」と周防監督は語り、自身の経歴で初めて他の人が書いたシナリオでメガホンをとった。

周防監督は、活動写真の初期、映画を映画たらしめたのは“アクション”と“笑い”だったと話す。「初期活動写真は、写真が動くという驚きで人々を熱狂させたが、日常の風景をそのまま撮影していたのでそのうち飽きてしまう。当時の映画人がすごかったのは、人々が観たことのない動きを見せてやろうという発想。チャップリンがあの扮装をして不思議な歩きかたで笑いを誘い、キートンが体を張ったアクションで惹きつけた。そうして描かれた非日常の映像は、活動写真最大のドラマだった。黎明期の映画の持っていた魅力を感じて、あそこからここまで来た、ということを知ってほしいと思い、『カツベン!』を描いた。“アクション”と“笑い”に注目してほしい」と見どころを話す。

「タイプだった」オーディションでの成田凌との出会い

周防監督が成田を主人公・俊太郎に抜擢した理由は端的にいうと「タイプだったから」だという。

「成田さんを主演に抜擢した理由は、いろいろ答えてきたけど、今となっては“タイプだった”という言葉につきますね。最近テレビのバラエティーで観たときも、改めて『成田凌、タイプなんだな』って思いました(笑)。面接って難しいんですよ。たった数時間会って話しただけでは、何が分かるってものではないんです。ただ、この映画の役柄を考えていくと、主人公なので自分が好きになれるかどうかが一番重要だったので、好きになれそうだと感じた成田さんに俊太郎役をお願いしました」

成田は、「5~6年前と言えば自分はそれこそまだ役者の仕事も始めていなかった」と振り返る。

「それまでは周防監督の作品は観るものと捉えていましたが、新しい作品を撮ると聞いて、絶対に出演したいという強い思いが芽生えました。たまたま活動弁士を好きな人が知り合いにいたので、オーディションの時にはその人に話を聞いて「勉強してきました!」と話した記憶があります。知ったかぶりで乗り切りました(笑)」

100人を超える志願者の中から、掴みとった人生を変えるような役。オーディションに合格したものの、クランクイン前は漠然とした緊張とプレッシャーと不安を抱えていたと話す。

「クランクインしてからは、役作りをしていく、というよりは裸のまま飛び込んで“何でもします!”という感じでした。何か作って持って行ったところで竹中直人さんをはじめ出演者のみなさんが何をしてくるかわからないし、監督にも見透かされてしまう」

その不安には周防監督も同意する。「確かに最初は緊張感が伝わってきましたけど、芝居を重ねるごとにリラックスしてきたのが分かりました。客観的に考えたら、緊張するよね。自分もこんな大作で、有名な人がたくさん出ていて、それでつまらないもの作ったらどうしようという不安はあります。でも、不思議と作り始めるとただ眼の前のことに一緒懸命になって気にならなくなるんですよね」

強さとナイーブさを併せ持つ俊太郎という役への成田の思い

成田演じる主人公の染谷俊太郎は、活動弁士になりたいという強い思いを持ち、天才的な才能を持ちながらも、ニセ弁士として泥棒一味の片棒を担ぐ。

物語では俊太郎と黒島結菜演じるヒロイン・梅子の子供時代から始まり、成長して大人になった姿が描かれる。

成田は「俊太郎と梅子の2人の関係性は、子ども時代を演じた子役たちが本当に素晴らしい雰囲気を作ってくれていました。僕と黒島さんが演じるときにも、大人になった今もその関係性が続いている雰囲気を出したかったので、二人のシーンの前には子どもたちの芝居を一度確認してから演じていました。彼・彼女のもっているパワーには本当に救われました。そしてかわいい!子供たちの出ているシーンが大好きで、見どころの一つだと思います!俊太郎の子供時代を演じた彼も活弁をすごく練習していてものすごく上手で、最初に聞いたときにはやべーどうしよう!と自分の活弁が不安になるくらい(笑)。子供時代に諳んじた活弁を大人になってもう一度演じるシーンがあるのですが、そこは子役の彼の活弁とつながるよう、少し似せて語りました」と、子役たちの芝居を意識しながら大人になった俊太郎を演じたという。

周防監督も、成田や永瀬正敏、高良健吾らが数カ月にわたって猛特訓した活動弁士たちの語りは“聴きどころ”だと太鼓判。「弁士がどういう風に映画を説明していたのか、この映画で初めて聞く人も多いんじゃないかと思います」と、当時のスーパースターであった活動弁士の魅力の一端に触れてほしいと願う。

成田は俊太郎という役について、「犯罪をしてでもやりたいものがあるということがすごく羨ましいなと思いました。自分を振り返ると、そこまで強い思いを持ってやりたいことってないなと思って。その気持ちひとつを持って俊太郎を演じていました。共感する部分としては、周囲に流されがちなところは自分にもあるかなと思います。強い気持ちに憧れてと弱い気持ちに共感して、俊太郎を演じました」と語る。

周防監督も「俊太郎には強さの反面、ナイーブな面もあって、俊太郎が持っているトランクは、マイナスの運命、弱点の象徴のようなもの」と話す。

「俊太郎はトランクをどうしたらいいかわからない。知らん顔をして帰りたいという気持ちもある。人間、全部が上手くいくことってないわけです。俊太郎が自身の弱い部分を受け入れ、“活動弁士として生きていきたい”という強い気持ちでそれをどう乗り越えるか。物語のラストを観てもらえれば、これから歩んでゆく俊太郎の人生が見えてくるのではないかと思います」

周防監督の映画哲学が繋ぐ、これからの映画

成田は撮影現場での周防監督は人当たりが柔らかく、仏のようだという印象を持ったという。「今の今まで、怒っているところを見たことがない。優しい方」と話す。

周防監督は、撮影の現場で心掛けていることとして、「誰でもどんなことでも言える現場にしたい」という思いがあるという。

「小津安二郎は大好きですけど、たぶん撮影現場の雰囲気は真逆だと思うんです(笑)。今日この映画に初めて助手で付きましたという人でも、こういう風にした方が面白いとか、ここがわかりづらいとかを言える現場にしておきたいという気持ちがずっとあります。『それでもボクはやってない』のような映画は、法律の知識がないと言いづらいみたいなところはあるかもしれませんが、今回は映画についての映画。娯楽映画だから、より言いやすい雰囲気にしないと楽しくならないと思っていたので、そこは気を付けました。役者さんにも伸び伸びやってもらうというのを大事にしました。楽しかったですね」

成田はその撮影現場で監督や共演者から学んだのは、その場を楽しむ、ということだったという。

「簡潔にいうとすごく楽しかったんです。その場を楽しむ、お芝居を楽しむという心を存分に浴びていました。そういった雰囲気や温度感は、竹中さんたち周防組常連の方々の作っていたものだと思います。誰もが意見を言える現場にしたいと監督がおっしゃっていて、まさにその通り、そんなことを言える、こんな雰囲気を作れる人になりたいと思いました。この作品を通して、いろいろなものをもらったので、自分も何かを与えられるような人になりたいと思った」と話す。

周防監督は「映画とは、技術革新の歴史であり、活動弁士たちもトーキー映画の出現によってその仕事の場は奪われていった。撮影はフィルムからデジタルに移行し、シネコンに行けばスクリーンをはみ出して壁にも映像を映すような映画もあり、多様化が進んできている。映画が発展して、気づかぬうちにひとつの区切りを迎えていて、別の映像表現の世界が始まってしまっているのかもしれない」と、映画がサイレントからトーキーに変わったときのように、今、映画を取り巻く環境に大きな変化が起こっていると示唆する。

だが、『カツベン!』で描かれる映画黎明期の試行錯誤や情熱、成田ら俳優陣が挑んだ生身の人間の“話芸”の凄み、そして、画面からもあふれ出る楽しい空気感は時代に左右されない普遍性に満ちている。

映画や映像表現の革新が進む今の時代にこそ、かつての映画が持っていた空気感を感じに劇場に足を運んでほしい。

[取材・文: 金尾 真里 / スチール撮影: 坂本 貴光]

プロフィール

周防 正行 (Suo Masayuki)1956年生まれ、東京都出身。

|

成田 凌 (Ryo Narita)1993年11月22日生まれ、埼玉県出身。

|

映画『カツベン!』予告篇

映画作品情報

《ストーリー》俊太郎の活弁が響き渡るとき、世紀のエンタテイナーの物語がはじまる。 子どもの頃、活動写真小屋で観た活動弁士に憧れていた染谷俊太郎は、“心を揺さぶる活弁で観客を魅了したい”という夢を抱いていたが、今では、ニセ弁士として泥棒一味の片棒を担いでいた。そんなインチキに嫌気がさした俊太郎は、泥棒一味から逃亡し、とある小さな町の映画館<靑木館>に流れつく。そこは隣町のライバル映画館に客も人手も引き抜かれ、閑古鳥が鳴いていた。そんな靑木館で働くことになった俊太郎は、“ついにホンモノの活動弁士になることができる!”と期待で胸が膨らむ。しかし、そこで待っていたのは、<人使いの荒い館主夫婦>、<酔っぱらいの活動弁士>、<傲慢で自信過剰な活動弁士>、<気難しい職人気質な映写技師>とまさかの曲者のオンパレード。そのうえ、泥棒一味から奪った謎の大金をめぐって俊太郎を狙う<凶悪泥棒>、それを追う<熱血刑事>にも目をつけられ追われる羽目に。夢を叶えるどころか人生最大のピンチに!そんな中で再会を果たしたのは、子どもの頃に夢を語り合った幼なじみの初恋相手!? はたして、俊太郎の夢、恋の運命やいかに・・・!? |

邦題: カツベン!

脚本・監督捕: 片島章三

音楽: 周防義和

撮影: 藤澤順一

照明: 長田達也

美術: 磯田典宏

録音: 郡 弘道

活動弁士監修: 澤登翠

活動弁士指導: 片岡一郎、坂本頼光

公式Twitter: @suofilm

公式Instagram: @katsuben1213

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/logo.png?1770775633)

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.png)