内藤瑛亮監督 インタビュー

キラキラしていない人たちにこそ、観て欲しい。

「ハイスコアガール」「でろでろ」などで知られる人気漫画家・押切蓮介の代表作にして、映像化不可能と言われた伝説のコミック「ミスミソウ 完全版」がついに実写映画化された。

押切蓮介ファンの間でも、1、2を争う人気作であり、ネット上のトラウマ漫画系まとめサイトや掲示板等で必ず作品名が挙がるほど認知度が高い本作。映画『ミスミソウ』は、押切蓮介作品初の実写化とあって大注目されており、2018年4月7日(土)より、新宿バルト9他で全国公開される。

主人公・野咲春花(のざき はるか)役は、抜群の透明感を放つ現役女子高生で大注目のネクストブレイク女優・山田杏奈。本作で初主演に挑戦した。

春花を支える唯一の味方・相場晄役(あいば みつる)を、映画『渇き。』(2014年)、『ちはやふる 上の句/下の句』(2016年)など、次々と話題作に出演している若手俳優・清水尋也が演じる。

監督は『ライチ☆光クラブ』(2016年)、『先生を流産させる会』(2012年)など少年少女を主人公としたクライムサスペンスの名手・内藤瑛亮。

今回、雪に覆われた過疎の町で繰り広げられる凄惨な復讐劇というかつてない試みに挑戦し、残酷で絶望的な物語を巧みに表現した内藤瑛亮監督にインタビュー。壮絶な撮影現場の裏話や映画化に至った特殊な経緯などを伺った。

―― 本作は、押切蓮介さんの同名漫画が原作ですが、映画化に至ったきっかけを教えてください。

初めて原作を読んだのは、3年前。ツイッターで、「漫画『ミスミソウ』をもし実写化するなら内藤監督がいいんじゃないか」という書き込みを読んで気になったからです。実際に読んでみて、僕の名前が上がった理由が分かりました。

ただ、既に他の監督で映画化の話が進んでいるとのことでがっかりしましたが(笑)、よくある話なので仕方ないと諦めました。

話が急展開したのは去年の2月。プロデューサーの田坂公章(たさか きみあき)さんから突然電話がかかってきて「今すぐ会いたい!」と言われ、僕の家の最寄駅の居酒屋で会うことになりました。

「実は今『ミスミソウ』っていう映画の企画が進んでいるんだけど、決まっていた監督が降りることになって困っています。内藤監督に撮って欲しいのですが……」

もともと撮ってみたかったので嬉しい企画でしたが、雪が溶ける前に撮りきらないとならず1ヶ月後にクランクインという期限付きでした。準備期間が短いので悩みましたが、田坂さんとはこれまでも『ドロメ 男子篇/女子篇』(2016年)や『鬼談百景』(2016年)を一緒に作っているので信頼感があったし、既に主演の野咲春花役が決定していた山田杏奈さんのオーディション映像を観たら、すごく魅力的な子で被写体として撮ってみたいなと感じたんです。

かなり特殊な例でしたが、やりたいと思った以上は撮るしかないと思って引き受けました。

―― 山田杏奈さんの魅力に惹かれたのですね。主演は既に決定していたとのことですが、他のキャストの方はオーディションですか?

山田さんの他に、清水尋也くん(相場 晄役)はオファーで決まっていて、僕が参加した時点で決まっていたのはその2人だけでした。2人以外はオーディションで選んだ方達ですね。

―― オーディションによって採用したキャストの方たちは、どのようなところが魅力的だったのでしょうか?

漫画原作は、どうしてもビジュアルが似ているかどうかで評価されてしまう。そういう点ではビジュアルが似ている子は他にもいたし、演技の技術がうまい子もいましたが、被写体として撮ってみたいと思うかどうかを第一優先に選びました。

―― 佐山流美役の大塚れなさんの演技が印象的でした。

いい子でしたね。オーディションの時もずっと笑っていて、その感じが流美のキャラクター性と通じるところがあるなあと思いました。僕も常に口角が上がり気味で、不本意にニヤニヤしている時があるんですけど、流美にもそういう感じが必要でしたから。

流美は、不敵な笑みのシーンもありましたが、大塚さんに関してはすごく瞬発力が良くて、的確に表現してくれたので良かったですね。

―― アクションシーンが衝撃的でしたが、監督から演技指導はされたのですか?

イメージをアクション部の富田稔さんに伝え、コ―ディネイトしてもらいました。アクション練習は僕も立ち会っています。

山田さん演じる春花が、鉄パイプでボコボコに殴るシーンは最初っから良かったですね。あまりに一心不乱に殴り続けているので、見ていて思わず笑っちゃいました。

アクション練習は現場中にもやりました。日中の場面が多く、17時頃には終えて、晩御飯を食べた後、翌日撮影するシーンの練習をしました。前日の夜に練習して、次の日にトライする。ずっとログハウスに泊まり込んで撮影していたので、合宿みたいな気分で彼らも楽しかったと思います。

―― 脚本は、女優としてもご活躍されている唯野未歩子さんが担当されていますが、監督ご自身ではお書きにならなかったのですか?

僕が監督を担当する1年以上前に既に脚本は完成していました。唯野さんは、女優さんとしてもすごく魅力的な人だなと思っていましたし、自ら監督された『三年身籠る』(2006年)はすごく好きだったので作り手としてもすごく才能のある方だなと思っていました。

ただ、今回の原作漫画『ミスミソウ』という、超バイオレンス作品と唯野さんの脚本のイメージが結びつかず最初に聞いた時はびっくりしました。「えっ唯野さんですか!?」みたいな。

驚きと共に脚本を読みましたが、すごく的確な脚色と見事な構成で、原作とは違う幕の締め方にも感動しました。

僕も少しセリフを削ったり、最後の回想シーンのセリフを足したりしましたが、唯野さんの脚本に沿って撮れば間違いはないだろうという確信がありました。それもこの映画の監督を引き受けた理由の1つですね。

―― 原作漫画の雰囲気など、意識された点はありますか?

暴力描写は、原作そのまま撮りました。目に刺さるとか指が切れるとかはっきり描かれているので、原作通りに撮った方が面白いと思いました。

―― 本当に目に刺さっているように見えました。どのように撮影されたのですか?

微妙に馴染んでいないところはCGで微調整しましたが、ダミーの釘を目のすぐ近くに取り付けたまま芝居しています。

今回は、先ほども話したように準備期間が短すぎて、撮影が始まってもCG部が決まっていなかったんですよ。普段CGで撮る場合は、「先にマーカーで印をつけておいてください」とか「同じアングルで人物がいない風景だけの画を撮って後で合成しますね」とか最初にアドバイスを頂いてから撮影しますが、今回はアドバイスがもらえないまま撮影せざるを得ず、スタッフと話し合いながら進めました。でも、今まで映画を撮ってきた経験がそれぞれ違うから撮影方法が定まらず、意見がぶつかって堂々巡り。

指が切れる場面を撮る時は『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015年)のメイキング映像からヒントを得ました。片腕のないヒロインを演出するために、緑のテープを腕に巻いていたので、「とりあえず指にも緑のテープ巻いとけば何とかなるんじゃない」とか言いながら何とか撮影しました(笑)。

―― 殴られた時の音も、とても強烈に耳に残りました。

「ボコッ」「ズコッ」「ザクッ」など、アクションシーンの音は聴かせたいタイプですね。その方が暴力の生々しさが感じられると思うからです。すごく盛り上がるシーンやスローモーションになるシーンなど、決めたところだけを音楽で押し切って、それ以外の生っぽい音は聴かせるように構成しました。

―― 雪が降っている中の撮影は、さぞかし大変なことばかりだったと思いますが、特に辛かった出来事はなんですか?

全部辛かったです。その中でも、キャストのみんなが分厚い雪の中を思うように動けなくて、動き方が決まっているアクションを体現することがハードだったと思います。あと、天候の変化がすごく激しかったことも大変でした。曇っていないと撮れないシーンで太陽がバーンと出ちゃって、仕方なくお昼ご飯にした途端に曇ったり、山は全く読めないですね。

また、雪の白と血の赤というコントラストを大事にしたかったので、血糊を使うシーンも大変でしたね。リテイクする時に血糊で汚れた雪を1回捨ててから新しい雪を乗っけて撮影したので、使った雪を捨てる作業がしんどかったです。

―― 春花の服も赤くて、雪の白とのコントラストがはっきりと見えました。

それは意図的に決めました。最初は全身が紺色のトーンで、マフラーの赤が差し色として入っています。次第に彼女の人間性が奪われて復讐者になっていくにつれて、だんだん赤が広がっていく、復讐の血に染まっていくイメージで撮りました。

―― 逃げ場のない抑圧された環境の過疎の町が舞台ですが、監督ご自身は主人公と同じ10代の頃など、窮屈だと感じたことはありましたか?

映画の舞台1999年はまだスマホがない時代で、ガラケーとMDプレイヤーを使っている。僕は愛知県の田舎町出身で、僕の思春期もまさにそんな時代でした。

映画の登場人物たちは、娯楽もない田舎町で暮らし、抱えている鬱屈とした思いが暴力に結びついていってしまう。僕はそこまでハードな暴力まで至らなかったですが、そこまで追い詰められてしまう暗い気持ちは理解できます。原作を読んだ時から、こういう感情確かにあったなと懐かしさを覚えることはありました。

―― 最後に、どういった方にこの映画を観ていただきたいですか?

日本映画で多く作られている青春映画は、比較的キラキラした内容が多いと感じています。そういう映画を観ていて、居場所がないと感じるお客様もいると思うんです。キラキラしすぎていてウソくさいなって。

むしろキラキラしていない思春期を過ごしている人にこそ映画は必要だと思っています。大人の人でも一緒で、映画の中の南先生のように、10代の頃の鬱屈を大人になってもずっと引きずっている。そういうキラキラしていない人たちに観て欲しいです。

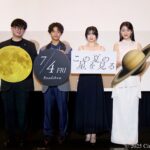

[スチール写真: オフィシャル提供]

監督プロフィール

内藤 瑛亮 (Eisuke Naito)1982年12月27日生まれ、愛知県出身。 TBS「怪談新耳袋 百物語」(2010年)、TBS「悪霊病棟」(2013年)、映画『リアル鬼ごっこ』(2015年)の公開を記念し、配信されたオリジナルドラマ「リアル鬼ごっこ ライジング/佐藤さんの逃走!」(2015年)、dTV「不能犯」(2017年)など、ドラマの監督も手掛ける。現在長編自主映画『許された子どもたち』を制作中。

|

映画『ミスミソウ』予告篇

映画作品情報

《ストーリー》東京から田舎に転校してきた主人公・野咲春花(山田杏奈)は“部外者”として扱われ、壮絶なイジメを受けていた。春花の学校での唯一の味方は、同じように転校してきたクラスメイトの相場晄(清水尋也)。彼を心の支えに必死に耐えてきた春花だが、クラスの女王的存在、小黒妙子(大谷凜香)の取り巻きのイジメグループによる嫌がらせは日に日にエスカレートしていった。そして、ある日、激しく燃え上がる炎が春花の家を覆い尽く。春花の妹・祥子は大火傷を負いながらも助かったが、両親は命を落としてしまった。思いもよらない悲劇に遭遇した春花の心は、崩壊する── 。やがて事件の真相が露見することを恐れたイジメっ子達は春花に自殺するよう強要するが、それがきっかけとなって春花は事件の真相を知り、家族を奪ったイジメっ子達に己の命を賭けた凄惨な復讐を開始するのだが…。厳しい冬を耐え抜いた後に雪を割るようにして咲く花、三角草(ミスミソウ)。春花はミスミソウのように厳しい冬を耐えて、きれいな花を咲かせることができるのか…。春花が選んだ道とは・・・。 |

監督: 内藤瑛亮

新宿バルト9ほか全国ロードショー!

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/logo.png?1751513123)

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.png)