- 2017-11-17

- インタビュー, 俳優, 第30回 東京国際映画祭

主演 アダン・ホドロフスキー 来日インタビュー

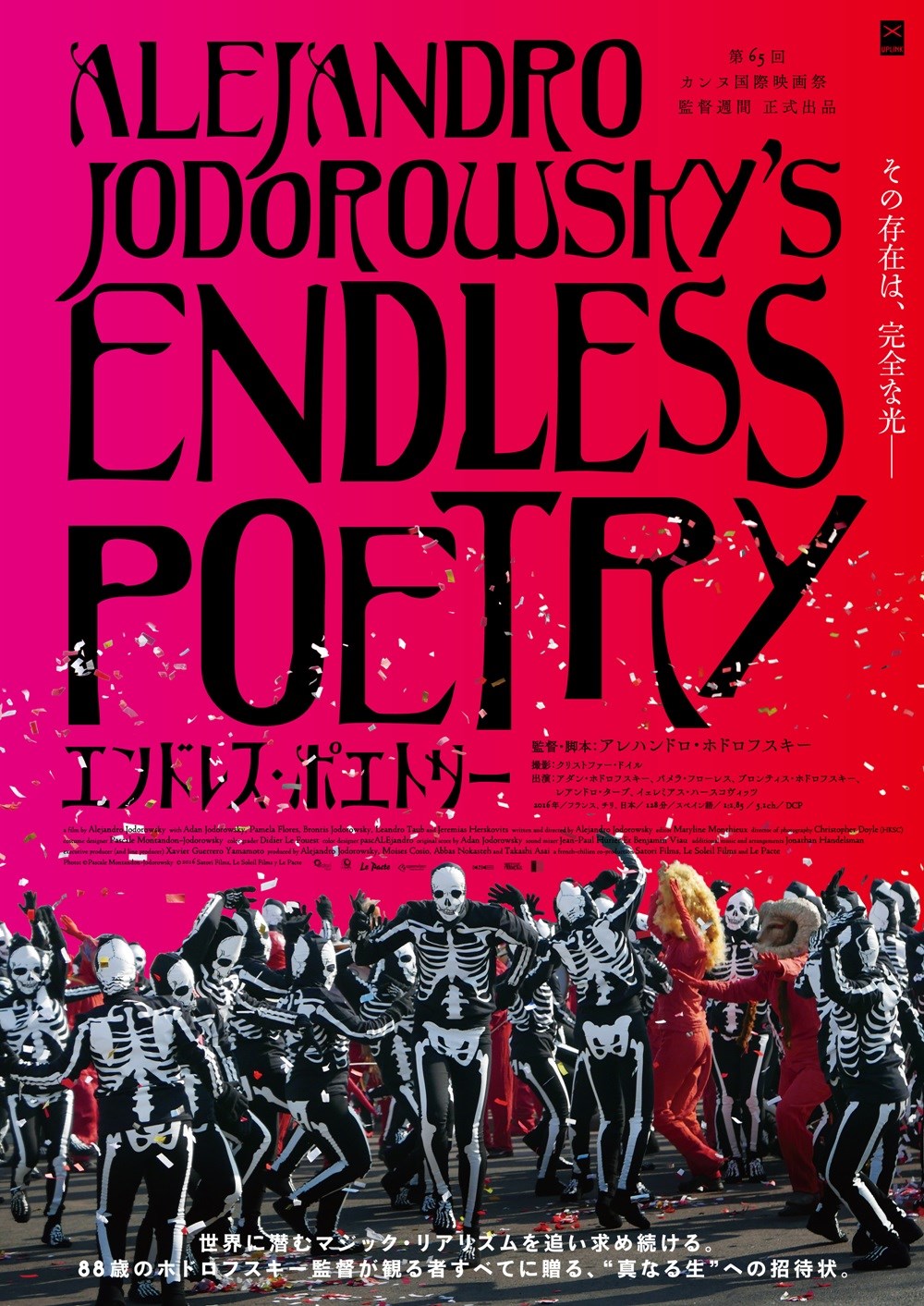

その存在が詩であり、完全な光である!

『リアリティのダンス』(2013年)に引き続き、アレハンドロ・ホドロフスキー監督が自身の初めての恋や自由に生きるアーティストたちとの友情、父親との軋轢や自身の葛藤など、青春時代の「詩人」として自己を確立するまでをマジック・リアリズムの手法で描いた待望の最新作『エンドレス・ポエトリー』が11月18日(土)より、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町、アップリンク渋谷ほか全国順次公開される。

映画の公開に先立って、主人公の青年アレハンドロを演じたホドロフスキー家の末っ子アダン・ホドロフスキー氏が初来日!本人からしか聴けない撮影秘話や日本の印象についてお話を伺った。

ホドロフスキー家の独特な演出方法とは?

―― ホドロフスキー監督は、お兄さんのブロンティス(ハイメ役)とアダンさんをそれぞれ兄弟別々の演出をされたと聴いています。アダンさんからみたホドロフスキー監督の演出はどんな様子でしたか?

父がとても強い性格なのに対して、私が繊細で感じやすい性格なのですね。父が演出をするときには、現場で怒鳴ることもあります。父は、映画の全ての責任を監督として現場で負っているので、ときどき制御が出来ないこともあるのです。私は、そういう状況に傷つきやすいタイプなので、監督として、父親としてのダブルで影響を受けてしまう。そんなときに考えた作戦が、父が兄のブロンティスを通して、私を演出するということでした。父が兄に私への演出を言い、兄がそれを私に伝えて私の演技のコーチをしてくれるというものでした。このように、兄に演出の中継ぎをしてもらいました。兄は、年上ということもあって、父との対応にも慣れていたので、このように兄に協力をしてもらいました。

―― お父さんとお兄さんとの間のコミュニケーションはスムーズだったのですか?

はい、そうですね。今回、私は初めての主演として、父の若い頃を演じることになりましたが、兄のブロンティスは、すでに俳優として演技の経験をしていたので、私に色々な助言や提案をしてくれました。

―― 主人公アレハンドロは、ホドロフスキー監督の分身でもあり、実際のお父さんでもあるのですが、実在する人物でしかも実際の家族の役を演じるに当たって、工夫をされたことや気を付けたことはありますか?

私は、父のDNAから産まれてきて、父のことを知り過ぎているので、あえて知り過ぎていることを手放すようにしました。父の真似になってしまわないように気をつけました。やっぱり、よく知っているので、ついつい動作などを真似してしまうのです。なので、自分自身であり続けて、自分の個性も大切にして、父親を演じるようにしました。そうすることで、自然に似てくるので、誰もが「これがアレハンドロだ」ということを疑わない形に仕上がったと思います。

気になるホドロフスキー家の父子関係は?

―― 今回の作品では、ハイメのアレハンドロへの抑圧的な対応がソフトになっています。実際のアダンさんとホドロフスキー監督との父子関係は、アレハンドロ監督とお祖父さんのハイメさんとの父子関係とは似ているのですか?

幸運なことにまるで正反対で、とても良い父子関係なのです。私が産まれたときから、父とはとても良い関係なのですよ。『エル・トポ』(1970年)も、『ホーリー・マウンテン』(1973年)も、アレハンドロはずっと父親に恨みを抱いています。『サンタ・サングレ 聖なる血』(1989年)でも、ハイメが抑圧的で嫌な奴として出てきますが、今回の『エンドレス・ポエトリー』では、88年が経ち、ついに和解しています。私は、これらの作品を通して二人の関係性をみてきましたが、私と父との関係は全く反対でずっと良い関係が続いているのですよ。

―― ホドロフスキー監督は、アダンさん個人を尊重してくれる優しい方なのですか?

はい、いつもお互いに協力し合っています。この映画もそうですし、映画だけではなく、音楽のコンサートでも、父が舞台の美術をやってくれたり、詩を書いてくれたりしています。私も、父の映画のプロデューサーを探したりとお互いにいつも協力し合っています。ホドロフスキー監督は、ハリウッドの俳優があまり好きではないので、唯一「自分と仕事が出来る俳優は、息子しかいない」と言うのですよ。ですから、映画などでは、全て息子が俳優として登場しているのです。

―― アレハンドロを演じるにおいて、お父さんの苦悩や葛藤を理解をされたかと思います。ご自身とお父さんとの間に共通する部分はありましたか?

今回の撮影は、自分にとって大きな責任がありました。初めての主演に加えて、父親が監督でもあり、共演者に自分の妻の元恋人もいたので、ストレスだらけでした。そういう状況の中で父親を演じる際には、苦悩やエキセントリックな面ではなくて、息子だけが知っている父の優しさや繊細さを考えながら演じようと思いました。

―― アレハンドロのそういった繊細で優しい面が映像から伝わってきましたね。

今回は、父の若い頃を演じたので、そんな風に演じることができました。また次の作品をやるとしたら、すでにアレハンドロはアーティストになっている話になるので、もう少しエキセントリックで派手に演じないといけないだろうなと思います。

―― ホドロフスキー監督が、今回の作品の製作にあたって、たいへんなメンタルショックを受けて、息子や妻、友人などみんなに対する見方が変わったと言われています。アダンさんからみて、その様なホドロフスキー監督の変化はありましたか?

映画を製作するということは、とても重圧だったと思います。撮影のときには、彼はいつもピリピリしていました。彼は、自分の生命の木である自分の家系をたどっていって、癒そうとしたわけなのですが、その重圧があったせいか、非常にピリピリとしているように感じました。なので、ポスト・プロダクション(撮影後の編集作業)に入ったときにも、すごいストレスがあったようで、道で倒れてしまって病院に搬送されて額を縫ったほどでした。その後も、1年間は喘息の発作に悩まされて、死にそうになっていました。『エンドレス・ポエトリー』が公開されて、みなさんに受け入れられたことが分かって、ようやく喘息も治りました。その様な状況だったので、もう彼は次の作品も撮ろうとしていますが、今度はもう少し自分の健康管理や精神的な管理をしてくれたら安心だなと思います。彼は、「まだ10本位の手をつけていない脚本があるので、120歳位まで生きて撮りたい」と言っているのですよ(笑)。

アダン・ホドロフスキー氏のあふれる才能とは?

―― 『エンドレス・ポエトリー』では、アダンさんは主演だけでなく音楽も担当されています。本当に素晴らしい音楽なので、多くの観客が魅了されることだと思います。前回の『リアリティのダンス』の音楽製作に比べて、今回の主演をしながらの音楽製作では、違いや苦労はありましたか?

本当に大きな違いがありました。前回の『リアリティのダンス』では、音楽製作に自分の全てのエネルギーを注入するとことが出来ました。そのときは、ジョン・レノンみたいな眼鏡をかけた登場時間もすごく短かい脇役だったのです。しかし、今回は主役を演じながらの音楽製作だったので、撮影の最中に演じながら頭にはメロディが流れていました。ですから、撮影現場で音楽が出来上がって、スタジオに行ってその音楽を完成させました。そこが一番違っていましたね。

一番難しかった点は、映画に自分の音楽のメロディが流れるので、音楽が悪ければ、自分の演技にも影響を及ぼすというリスクが常につきまとっていました。なので、そうならないように、出来るだけ演じながら、自分の感情を大切にして、演技と音楽が乖離しないような形に作り上げました。

―― 音楽製作は、今回の方がやりやすかったのですか?

いいえ、その逆でした。『リアリティのダンス』のときは1ヶ月で作れましたけれども、『エンドレス・ポエトリー』は3ヶ月かかりました。音楽製作の量も倍くらいに多かったですし、自分が演じていることもあって、もっと良いものを作りたいという欲求もあったので難しかったですね。

―― 作曲するときに、ホドロフスキー監督が好む音楽とアダンさんの音楽性との違いなどで大変だったり、苦労した点はありますか?

実は、私の人生において、『リアリティのダンス』までは、一度も映画音楽にたずさわったことがなかったのです。演技を学んだこともなかったですし、作詞や作曲なども、やったことはありませんでした。ただ、やりたいという気持ちは持っていて、全て独学でやってきたので、音楽性に固執するまでには至りませんでした。

罠にはまってしまう第一には、自分が作り出したものを周りの人たちからどう思われるかと気にしたり、他のアーティストと比べて、自分には価値がないと卑下したり、それを恐れることだと思います。ですが、向こうみずなほどに勇敢でさえあれば、どんどん作り出していくしかないのです。それが、どんどん続いていくことになるのです。

―― ホドロフスキー監督が、今後も続編や新しい作品を作り続けていくために、私たちホドロフスキー作品のファンにも協力出来ることはありますか?

はい、大金持ちのプロデューサーを探してください(笑)。ちょっと頭がイカれてしまっているほどに、ホドロフスキー作品のためにプロデューサーをかって出てくれる人を探してください。ぜひ、記事に書いて呼びかけてくださいね。

監督も主演も観る人も、新たな自分が発見できる

―― 今回、アダンさんは日本初来日ですが、日本の印象はどうですか?

日本のみなさんは、時間に正確ですよね。食事も美味しくて素晴らしいです。ただ、まだ日本に来てから、深い精神性を見つけることが出来ていません。スピリチュアルについて、周りの人々に聴いたところ、今は昔の日本とは違うという答えが返ってくるので、日本の伝統的な精神性を探すためには、東京だけでなく他の地域にも行こうかと思っています。禅など書籍で読んでいるので、そういった場に行って、スピリチュアルなメンターやヒーラーのような人を見つけたいと思っています。

―― 『エンドエス・ポエトリー』は、「マジック・リアリズム」といって、観た人が真の自分を発見する手がかりとなる「生きることへの招待状」の作品だと言われています。この作品を通じて、アダンさんご自身も新たな自分を発見しましたか?

有名なアーティストを父親に持ってしまうと、父のようにならないといけないとか、常にそういった強迫観念に際悩まされたりします。世の中には、父親が偉大過ぎることで、悲惨な人生を送る人もいます。でも、私の場合は、こうやって父親になれたので、私につきまとっていた幻想や疑いは全て消え去りました。私は、この撮影が終わってから、髪の毛を全て剃ってしまい、アタカマ砂漠(チリのアンデス山脈と太平洋の間にある砂漠)に行って、その砂の中に自分の髪の毛を埋めました。そして、聖なる湖で沐浴をして、新しい自分に生まれ変わったのです。ですから、今私は、アレハンドロ・ホドロフスキーではありません。アダン・ホドロフスキーになりました。

アレハンドロ・ホドロフスキー監督でさえも、演出の際にはとても気を遣ったというのが分かるほどに、とてもオープンハートで優しくて、ユーモアと感性が豊かなアダン・ホドロフスキー氏は、ホドロフスキー監督や兄のブロンティス氏らとの家族関係にはじまり、撮影秘話や製作裏など盛りだくさんの話をしてくださいました。

88歳にして、進化とピークを続ける巨匠アレハンドロ・ホドロフスキー監督の最新作『エンドレス・ポエトリー』は、私たちの人生そのものを肯定してくれる魔法のような映画です。ぜひ、「マジック・リアリズム」を劇場でお楽しみください。

プロフィール

アダン・ポドロフスキー(Adan Jodorowsky)1979年、フランス生まれ。アレハンドロ・ホドロフスキー監督の末の息子。『サンタ・サングレ 聖なる血』(1989年)で映画初出演。その後、多くの短編を監督する一方で、ジャック・バラティ監督の『Rien voila l’ordre』(2003年)、ジュリー・デルピー監督の『パリ、恋人たちの2日間』(2007年)など、様々な作品に出演。ミュージシャン「Adanowsky」としても活躍し、『リアリティのダンス』(2013年)や本作のオリジナル・サウンドトラックも担当している。

|

映画作品情報

世界に潜むマジック・リアリズムを追い求め続ける。

|

新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町、アップリンク渋谷ほか全国順次公開!

公式Twitter: @endlesspoetryjp

公式Facebook: @EndlessPoetryJP

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/logo.png?1751513657)

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.png)