映画『デヴィッド・リンチ:アートライフ』

公開記念イベント第2弾開催!

ヴィジュアリスト・手塚眞のアートライフ!

デヴィッド・リンチが語らない世界も楽しめる!!

2018年1月27日(土)より、新宿シネマカリテ、アップリンク渋谷ほか全国順次公開中の映画『デヴィッド・リンチ:アートライフ』の公開を記念して、新宿シネマカリテにてトークイベントが開催された。

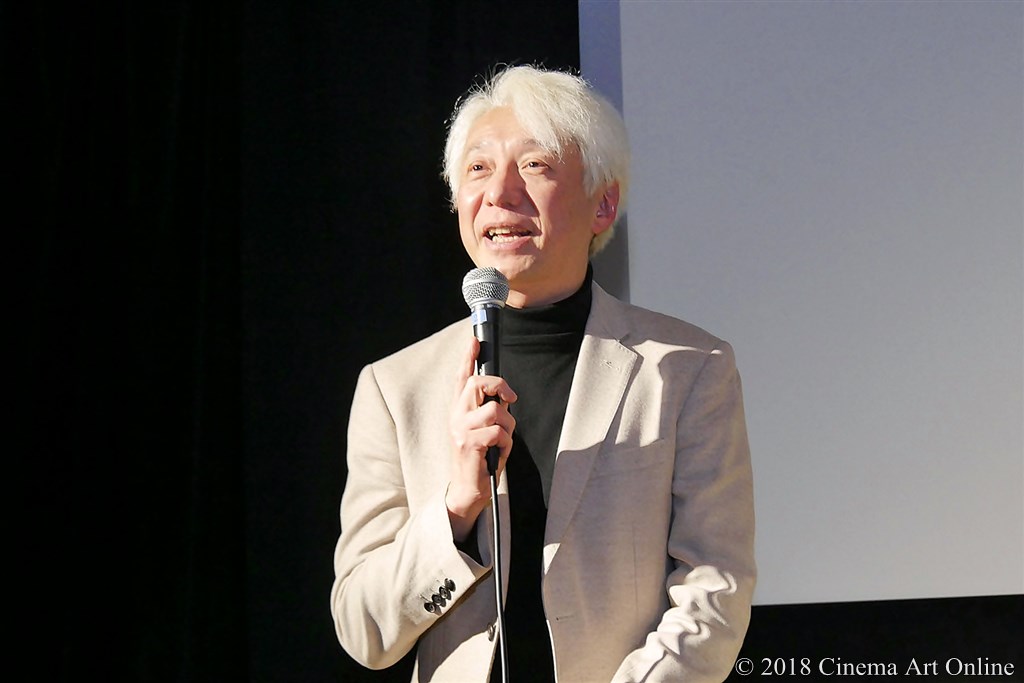

公開初日1月27日(土)に開催された第一弾公開記念トークイベント(ゲスト坂口恭平と、とんだ林蘭)に続き、新作映画『星くず兄弟の新たな伝説』(2018年)が公開されたばかりのヴィジュアリスト・手塚眞が1月31日(水)のトークゲストとして登壇した。

世間は皆既日食で盛り上がる中、本作の上映後に高校生時代から制作した映画が高く評価されて「高校生作家」として称され、ヴィジュアリストという肩書きで映画監督などの映像全般に精力的に関わってきた手塚眞が小学生時代のアート映画との出会いや初の劇場作品『星くず兄弟の伝説』(1985年)、父・手塚治虫とのデヴィッド・リンチについての映画談義など、映画評論家の松崎健夫氏を聞き手に手塚眞版アートライフが語られた。

観せていない、語っていない部分がものすごく面白い

―― この映画を観た感想をお聴きしたいのですけれども。

自分が実作者なので、あまり客観的に観れないところがあるのですけれども。まず最初に驚いたのは登場する末の娘さんが孫かと思いまして、「えっ、娘⁉︎」と思って(笑)。「デヴィッド・リンチが幾つのときの娘なんだろう?」という素直な驚きをみなさんも感じませんでしたか。今の奥さんは出てこないので想像をたくましくして「どんな奥さんなんだろう?多分、若いんだろうな」とか。昔離婚された奥さんのペギーさんが出てきますけれども、なかなか清楚で綺麗な方なんですよね。

これは、僕の勝手な思い込みかもしれませんが、デヴィッド・リンチ監督って女性の趣味が良いんじゃないかと思うのですよね。途中にガールフレンドの話などが出てくるのですけれども、半分自慢げに話している感じがするのです。多分、みんな美人なんじゃないかなと。モデルタイプの美人なガールフレンドが常にいるんじゃないかと。そこは彼の作品の世界の裏で、美しいものに憧れているんじゃないかという。そういうところが垣間見れたりするところがまず面白かったなと思います。

そして、学生の頃のルームメイトでジャック・フィスクが写っているんですよ。途中で喧嘩別れした人なんですけれども、ジャック・フィスクというと、僕は胸がときめいちゃうんですよ。この人は後々に映画監督にもなるのですが、そもそも最初に彼を知ったのは、『ファントム・オブ・パラダイス』(1974年)の美術監督なんですね。

今日の映画では、芸大のようなところへ進んで喧嘩別れをして終わっているんですけれども、その後、彼は映画界に入るんですよ。初めて彼が映画の美術をやったのがテレンス・マリック監督の『地獄の逃避行』(1973年)、その次に『ファントム・オブ・パラダイス』があって、ずっと最近に至るまでテレンス・マリック監督の美術監督をやっているんですね。

つまり、インディペンデントとはいえ、もとルームメイトが世界的な映画のスタッフになっているのですよ。おそらく『イレイザーヘッド』(1977年)などを撮りはじめた頃に、もとルームメイトが映画界でバリバリ活躍をしているわけですよ。このジャック・フィスクは、『ファントム・オブ・パラダイス』を作っていた頃には、奥さんがシシー・スペイセクという新進の女優さんなんですね。彼女がブライアン・デ・パルマ監督に見染められて『キャリー』(1976年)では主役、『地獄の逃避行』で出会って、『キャリー』で世界的に知られる顔となるわけですね。

だから、リンチが売れる前に彼の周りには売れている仲間がゴロゴロいたのですよ。今日の映画では、彼はその話には触れていないのですね。でも、それに対するすごいフラストレーションが当然あっただろうなと。本人は語っていなくて観せていない部分なんですけれども、観せていない部分がものすごく想像出来たというのが、逆に面白かったと言いますかね。語っているよりも心境的に辛かったんだろうなって。

軽く「最低だった」みたいな言い方をしているのですけれども、本当に掻きむしりたいくらいに悔しい中で『イレイザーヘッド』を山あり谷ありで完成をさせたんですよね。4年間位と言っていますけれども、途中で中断したり、お金が尽きたりとか、色々とあったみたいですよね。

―― 僕はもともと撮影をやっていたんですけれども、僕の師匠が栗田豊通さんなんです。ちょうど栗田さんがAFI(アメリカン・フィルム・インスティチュート)の学校に行っていて、「デヴィッドという変人が卒業もせずにずっと映画を作っている」という噂を聴いていて、それが後に『イレイザーヘッド』だと分かって、僕も「へえー」と思ったことがありました。

今や世界的巨匠となっていますけれども、当時は周りの人たちの中では一番の落ちこぼれだったんじゃないかなと。周りの人たちがどんどん有名になっていくんですからね。その中で苦労をしながらやっと『イレイザーヘッド』を作って、それがミッドナイトシネマ、今でいうカルトムービーとしてヒットしてゆくという。今度はメル・ブルックスなどに見染められて、『エレファント・マン』(1980年)などを作るようになってハリウッドに入っていけるようになったわけで「良かったね」という感じになるんですね。

―― このドキュメントは、デヴィッド・リンチの人生を全部描いても良いのに、『イレイザーヘッド』を作るまでで終わっていることについて、どういう風に思われますか。

人生の節々で色々なことを思い出していくことがあると思うのですけれども、ちょうど少年時代とか、両親との話とかが、彼の中で良き思い出になっているのだと思いますよ。むしろ『イレイザーヘッド』から後は、未だ語れないんだと思うんですよね。そこは未だ悪しき思い出がいっぱいあると思って。もう少し時間がたたないと話せないというのは、なんとなくあるんじゃないかと思いますよね。

僕も今『星くず兄弟の新たな伝説』(2018年)という33年前に自分がデビュー作として作った映画の続編なんですけれども、30年たったから出来たんですね。今だから語れるんですけれども、これが10年前だったら、僕は多分語らないですよ。『星くず兄弟の伝説』(1985年)に関して「その話はちょっと」と言ってね。未だ自分の中で美しい思い出になっていないですよね。時間がすごく関係しているという風に思いますね。

手塚親子のデヴィッド・リンチ談義とは

―― 手塚さんの著書『天才の息子 ベレー帽をとった手塚治虫』(ソニー・マガジンズ:2003年)という絶版になっている本があるのですけれども、今は『「父」手塚治虫の素顔』(新潮文庫;2012年)という改訂版になっています。

もしお持ちの方がいたら、貴重な本になると思うのですけれども、表紙に価値があると言われていて、僕がモノマネで父親と同じ格好をして同じ向きに写っているのですね。左側が20代の手塚治虫で右側が30代の私という。この写真をレイアウトをするときに、デザイナーの方がピッタリに合わせようとして位置を確認したら、「鼻の形がピッタリと合って恐ろしいな」と言われた表紙になっています。

―― この本の中にデヴィッド・リンチに関して、手塚治虫さんと映画の見解で相違があったと書いてあるのですけれども、その話をお聴かせください。

父親は本当に忙しい人間で僕も1週間に1時間顔を合わせるかどうかという。みなさんもご存知だと思うのですけれども、こもって漫画を書いている人でよく仕事中に編集者の目を盗んで仕事場を抜け出して映画の試写会に行くんですよ。映画が大好きなのでトイレに行くからと言ってトイレに鍵をかけて窓から逃げ出して映画を観に行っちゃったということもあるぐらいに映画で気分転換をしていたのです。

それで、『ブルーベルベッド』(1986年)を観たと。僕もちょうど観ていたので、「どうでした?」と話をしたんですね。そうしたら「僕は大嫌いだ。あんな学生映画」って言うんですね。僕が「いや、面白いじゃないですか」って言ったんです。編集もすごく変わっているんですね。僕は自分がアートシネマなどを作ったりしているので、そういうニュアンスが分かるんですけれども、デニス・ホッパーが4文字の汚い言葉を叫ぶのですよ。

そこにカメラが寄っていって顔がアップになった瞬間に彼がパッと消えるんですよ。ジャンプカットと言うんですけれども、そこから彼が部屋を出て行ったところで空っぽの部屋と彼が叫んでいる顔が直結するんですよね。それは普通はやってはいけない編集の仕方なんですけれども、それを平気でやっているんですよ。僕はそれを観てすごいな、平気でこんなことをやっていて流石だなって思うんですけれども。うちの父親に言わせると、「そんなの安っぽい。学生映画だ」って言うんですね。

―― ヌーベルバーグを初期に評論した人たちが言ったことですよね。

そうなんです。これはしょうがないんです。うちの父親や淀川長治さんとか、そういう方々はやっぱりエンターテイメントで育っている。基本のところでエンターテイメントという軸がないと駄目だという。その上で芸術表現がどうなるかということなんですね。だから、ヌーベルバーグって手塚治虫や淀川長治さんの中ではあまり語られないのですよ。せいぜい語るとしたらフランソワ・トリュフォーぐらいですよ。ジャン=リュック・ゴダールなんかも全く語らないし、好きじゃないんですね。デヴィッド・リンチとゴダールは全然違うんですけれども、映画を少しアート的にとらえて普段とは違う表現になっていくと、どうしたってエンターテイメントという軸からはぶれていくところがありますよね。その辺が父親は気に食わなかったみたいですね。

デヴィッド・リンチと手塚眞の頭の中とは

―― 手塚眞さんは、当時観ていたときから絶賛されていたということで、デヴィッド・リンチと手塚さんの作品の何が似ているのかを考えてみたところ、3つほどあったのでお聴きします。まず音楽の面ですが、ミュージシャンを起用するところが似ていると思ったのですが。その理由は何かあるのでしょうか?

僕は単純に出会った人のキャラクターが良いと思っているので、たまたまミュージシャンだったとか、画家だったとかいうことですね。ミュージシャンだったからということはとくにないのですけれども。

―― ライブシーンが入ってくるというのも一緒かなと。しかも、ちゃんとある程度歌っているところを観せるところが似ているかなと思います。

そこは少し郷愁的な部分で、いわゆる昔のハリウッド・ミュージカルが薄っすらと記憶に入っているからじゃないかと思うんですよね。自分でミュージカルを作ろうと思ったときには、明確にそこは意識をするのですけれども、そうじゃなくてもそういう雰囲気が出るとしたら、色々と観てきた自分の映画の経験の中から出てくるものだろなという気がしますよね。

―― 二つ目は、美術にこだわりがあるということで、今上映している『星くず兄弟の新たな伝説』を観ていると、最近の日本映画の中では、美術にすごくこだわっているなと僕は感じたのですけれども。

どうなんですかね。「こだわらない」ということにこだわるという、その裏返しになる演出をしていますね。僕がリンチの『マルホランド・ドライブ』(2001年)が大好きなんですけれども、最初にジルバか何かを踊っている変な合成のカットが出てくるんですよ。

ものすごく下手くそな合成をしているんですね。綺麗な合成じゃないんですよ。半分身体が切れていたりとか、下手くそな合成にみえるようにしているんですね。「わざとやっているな」というのが分かるので、そこにシンパシーを感じてしまうんですけれども、そういうところで技術の裏返し的に使うところは意識をします。それ以上に自分がイメージしている映像をどういう風にしたら作れるのかなと。テクニックというよりはHow toのところですかね。それをスタッフには要求をしますよね。

―― 後は、この本にもあるように「ガメラ」を観に行ったときにガメラ目当てで観に行ったのに妖怪の映画に惹かれたそうですが、初期の『妖怪天国』(1986年)や『妖怪天国ゴースト・ヒーロー』(1990年)につながるのではないかなと思いました。デヴィッド・リンチもある種、異業のものに対する偏愛というものがあったのではないかと。変わった造形のものを「変わっている」「変だ」と描くのではなくて、『妖怪天国』でオムニバス的に観せている中で、「人間の方が悪いんだよ」って描いているところが僕に中では、デヴィッド・リンチに近いなと感じたんです。

今日の映画を観ていると、デヴィッド・リンチが自分の子どもの頃の体験を語りますよね。急に目の前に裸の女の人が現れて、怖いというよりは不思議なものとしてとらえたという。彼の中には、現実にあるんだけれども、それが現実だと思えない。ちょっとシュールリアリスティックな視点があるのかなという感じなんですね。僕は完全に現実ではなくて、頭の中にあるものを描こうと。

僕は映画監督ではなくて、ヴィジュアリストと普段言っているのですけれども、この言葉の意味は単純にヴィジュアル表現をやるからではなくて、自分の中のヴィジョンをヴィジュアライズする仕事だととらえているのですね。頭の中でイメージ出来るものをいかにお客さんの目に見えるようにするかという。そういう仕事をしていると思っているんですね。だから、現実に裸の女の人が出てきて、「うわっ」って思って、この絵は歪んでいるのかなという風には思わないのですよ。そこが違うのではないかと僕は思っているんですね。

―― この本の中に手塚治虫さんの漫画について編集者の文言があって、手塚治虫さんの頭の中には、既にコマ割りの絵が出来ていて、それを書き出しているに過ぎないんじゃないかという記述があるのです。僕はお会いするに当たって作品のメイキングを観ていたら、現場で指示が明確で迷ったりされていないんですよ。ヴィジュアリストにつながると思うのですけれども、頭の中で分かっていて、それを絵にしているんじゃないかなと。デヴィッド・リンチもまさにそんな感じがするのですね。

彼はアーティストですからね。先にアイデアやイメージがあって、それを具現化していくのだと思うのです。僕の私見なんですけれども、デヴィッド・リンチさんは映画作家である前からアーティストですよね。ペインターでもあって、アートを志して、その中で映画を発見して映画を自分のものにしていくわけなんですけれども、僕は全く逆なんですよ。

最初から映画をやりたくて、最初は映画にしか興味がないんですね。映画をやっていく中でアートを見つけていくというか、映画の中にあるアートもあるんだけれども、映画の中にないアートも見つけていくということで、映画の中に持ち込んだらどうなるんだろうっていう。そういう素朴さの中で成立していくみたいなことがあるので、アプローチが全く逆ですよね。

そもそも比べるものじゃないんですけれども。だからこそ、リンチの映画が面白いなと思うのは、自分はこういう風には発想をしないし、自分の中にはこういうイメージはないことを彼はやってみせるんですね。共通項として持っているかもしれないのは、彼もアート好きな学生だったとしたら、多分、古典的なアート映画は観ているんじゃないかと思うんですよね。

例えば、アート映画の中で一番有名な作品でルイス・ブニュエルが作った『アンダルシアの犬』(1928年)なんかはちゃんと観ているんだろうなというのがなんとなく伝わってくるんですよ。だから『ブルーベルベッド』の最初に主人公が耳を拾いますよね。あの感覚自体がブニュエル的ですよね。ダリ的と言っても良いんですけれども。多分、彼もそれを観ているんですよ。

それと自分のアート表現の接点みたいなところで自然にああいうものが出てくるんじゃないかという気がするのですね。僕もそうだと思いますね。僕は自分がアート映画に目覚めたのが早くて、小学校の後半くらいからなんです。

中学生くらいのときに新宿の歌舞伎町にアート・ビレッジという50人くらいしか入れない小さなミニシアターというかホールがあったんですよ。そこは映画コレクターの人がコレクションした16mmを流しているんですよ。今から考えたら違法だと思うのですけれども、もう著作権が切れているような『アンダルシアの犬』や『フリークス』(1932年)、『ピンク・フラミンゴ』(1972年)だったり、本当にカルトムービーと言われるものをそこで観るんです。

マン・レイの映画やジャン・コクトーの短編とか、アートムービーを50人くらいの人たちと観るんですけれども、中学生だし恐いんですよ。歌舞伎町の映画館だけど、観たくてしょうがないから、こっそり行くんですよね。そこにドキドキしながら行って、居てはいけないところに自分が居る感覚やアート映画を観ているときの興奮がすごい刺激になっているんですね。それが自分の映画をやりたいというモチベーションの原点にちょっとあるんです。

かたや70年代当たりになってくると、スピルバーグとかが出てきて、新しいエンターテイメントを出していくので、それにも興奮をするのですね。ハリウッドの新しいエンターテイメントと大昔の古典的なアートムービーというのが自分の基礎になっていて、そこから出てきたものが自分の作品ではないかという感じがするのです。

『星くず兄弟の新たな伝説』とは

―― 最初のデビュー作になるのが『星くず兄弟の伝説』ですよね。

これは事故のような感じで(笑)。これは近田春夫さんに自分が作った音楽のアルバムがあるのでそれに話をつけて作ってくれと頼まれた話で、「完全に自主映画でインディーズムービーとして作ろうよ」って。当時だと、本当に素人みたいな音楽しかやっていない人だとか、そういう人たちが集まって。

たまたまバブルの時代がはじまっていたので、企業がお金を出してくれて何とか出来てしまったという感じなんです。何となく、自分の中でも未だに事故のような感じがしていて、たまたま出来ちゃったアクシデント的な感じがしますよね。

―― 僕がこれを観たときはちょうど高校生くらいだったので、隅から隅まですごい人たちが出ているんだなということに興奮を覚えたのですけれども、そこが「トキワ荘的だ」と僕は思っています。トキワ荘というのは、ある時期に当時は何でもなかった人たちが一つのところに集まっていて、ニューヨークでもパリでもそういうことがあったと思うのですけれども、同じように手塚さんの作品の中に出ている人たちが、当時そうでもない人だと南流石さん(振付師)が名前を変える前に出ていらっしゃったりするのを観ていると、トキワ荘的な観点で今だったら観れるなという感覚があるんですよね。

今のことは、よく分からないのですけれども、80年くらいまでは集まるところに集まるべくしてみんなが集まっていたんですよね。ぴあというところがフェスティバルをはじめまして、今はPFF(ぴあフィルムフェスティバル)と言っているのですけれども、僕らがそれに応募して、第三回目から参加して入選して上映されているんです。

そのときの審査員が大島渚監督、大林宣彦監督、長谷川和彦監督、大森一樹監督、松田政男さん、かわなかのぶひろさん、松本俊夫さんなどすごい顔ぶれなんですよ。みんなが大巨匠なんですね。それが全員で会議をして作品を選んでいるから、もう恐ろしい密度の空間で。

私も二回入選をしているのですけれども、同期で一緒に入選をしているのが黒沢清監督、犬童一心監督、緒方明監督、松岡錠司監督、園子温監督、塚本晋也監督。ほとんど日本映画で名前が出てくる人って、そのときの同期なんですね。同期だという仲間意識が今でも続いていて、「ちょっと映画にカメオで遊びに来てよ」と言うと、ぱっと来てくれる感覚があるのです。本当に集まるべくして集まった感じがしますね。

―― 今回の『星くず兄弟の新たな伝説』の中にも、同じ人が出ていたりするのが本当にすごいなと。去年、『ブレードランナー』(1982年)が30年振りに続編が作られて、これまた長きに渡ってまさかの続編っていう感じがしたんですよ。

普通、『スター・ウォーズ』(1977年)みたいに大ヒットしたものの続編だといつか出来るんですけれども、大ヒットしていない映画の続編を作っても大丈夫かという感じですからね。カルトムービーってなかなか続編を作らないんですよ。『ロッキー・ホラー・ショー』(1975年)が何年かたってから、続編というか違う形で同じスタッフを使って『ショック・トリートメント』(1980年)というのを作ったんですね。

設定だけ残してストーリーを全く変えてしまったんですけれども、全然当たらなかったんですよね。アメリカでは大コケで日本では上映されなくて、ビデオが入ってきて僕は大好きだったんですよ。ただ、ほとんど評判が悪くて今だにファンの間でも言葉には出てこない作品なんですけれども、実は、前の『星くず兄弟の伝説』を作るときにそのテイストをうかつにも入れちゃったんですよ。

ものすごく悪い評判のテイストをわざと入れてしまったら結構目も当てられないことになってしまって(笑)。

―― 『ファントム・オブ・パラダイス』みたいなものを日本で作りたかったのですか。

正確に言うと、近田春夫さんが『ファントム・オブ・パラダイス』が大好きで、僕も大好きではじめて会ったときに「あれは良いね」と盛り上がったんですよ。盛り上がった気持ちのまま映画を作ろうということになったんだけれども、とくに『ファントム・オブ・パラダイス』みたいなものを作ろうという話ではなかったし、僕も作りはじめてから気づいたんだけど全然違うぞって(笑)。どちらかと言うと、昔のビートルズ映画の『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』(1964年)や『ヘルプ!4人はアイドル』(1965年)とか、そのテイストをやっている感じですね。

―― スターが私生活をみせるものに興味があったのですか。

もともと近田春夫さんの音楽を原作として渡されていたから、それをつないだらどういうお話になるかという自分の中でもパズル的な感覚ですね。それ以上のことを実は覚えていないんですよ。僕はいつも脚本を自分で書くのですね。それから何人かで揉むのですけれども、最初の脚本をどうやって書いたかいつも覚えていないんですよ。後で何年もたってから自分で観てみると、よくこんなセリフを書いたなと自分で感心したり、呆れたりすることが多いですよね。

―― 今回の新作は、30年くらいたって主人公も歳をとっているんですけれども、それをどうするのかっていうところも斬新なアイデアで、しかも、そこから変容していくメタモルフォーゼ的なところも手塚さんらしいと思いました。

普通だと、『スター・ヴォーズ』もそうですけれども、昔のキャストが30年振りに出ていたとしても、それは脇にちょっと出てきて、別の若い主人公たちが出てくるじゃないですか。でも、そうじゃなくて、昔の主人公がそのまま若くなれば良いんじゃないかなと思って。そのぐらい自由にやった方が良いかなという。

実は自主映画仲間で40年来の友だちで増井公二というのがいて、最近『ロリさつ』(2017年)という映画を自分で作っていて滅茶苦茶な映画なんですよ。彼の発想が自由過ぎて全然プロとして映画が作れない人なんですけれども、1回彼の映画を観に行ったら、登場人物が途中で全然違う俳優さんに変わっているんですよ。

そのときに相手役が「あれっ、君、なんか顔が変わったんじゃない?」って言うんですよ。そうすると、「そんなことないですよ」って言うんですよね。「そんなことないですよ」って言っても、別の俳優がやっているから変わっているんだけれども(笑)。

訊いたら、出演していた人がタイムアウトになってしまってそれ以上撮影をする日にちがなくなって出演できないから、「しょうがないから別の俳優に途中から変えた」と言ってるんですよ。一つの映画の中で途中から別の俳優になるなんて、そんなこと普通はやらないじゃないですか。

でも、彼はそれを逆手にとってギャグにして、相手役に「顔が変わったんじゃない?」って言わせているんですよ。この自由さがすごいなと思って、そういう形で劇映画を作ったらどうなるんだろうと、ある種の実験みたいなものですね。

―― あっという間にもうお時間となってしまいましたね。

今日の映画で僕が面白いと思ったのは、語られていることじゃなくて、語られていないことを想像出来たところがすごく面白くて、1回観て彼の言葉を聴いてなるほどと思って。そう思って語っていないところを観ようと思って観ると、色々な想像がめぐられてきて面白いんじゃないかと思いますよ。気になったら2回観るとこの映画はすごく良いと思いますよね。

―― 僕らはアートの作品などの絵画を作る過程をみる機会がないので、そういうところもすごく新鮮でしたね。

そうですよね。僕は天才の巨匠が作っているのをみているから、あまりアートを描いているところは別に良いとは思わなかったですけれどもね(笑)。だから、本当に写っているものより、写っていないものや、語っているところよりも語られていない裏に何があるかというところが醍醐味だなと思いましたね。

―― 取材記者コメント

『デヴィッド・リンチ:アートライフ』は、リンチの頭の中を垣間見れる作品であり、さらにその裏にも想像をめぐらせるきっかけとなる貴重なトークイベントであった。手塚眞版アートライフでさらに本作を二重三重にお楽しみください。

《イベント情報》<映画『デヴィッド・リンチ:アートライフ』公開記念イベント>

■開催日: 2018年1月31日(水)

■会場: 新宿シネマカリテ

■ゲスト: 手塚眞(ヴィジュアリスト) ■聞き手: 松崎健夫(映画評論家) |

《プロフィール》手塚眞(てづか まこと) 著作に『父・手塚治虫の素顔』(新潮社)他。新作映画『星くず兄弟の新たな伝説』が公開中。 NEONTETRA: http://neontetra.co.jp

手塚プロダクション: http://tezuka.co.jp

|

映画『デヴィッド・リンチ:アートライフ』予告篇

映画作品情報

リンチが紡ぐ「悪夢」はどこから生まれるのか?

|

制作: ジョン・グエン、ジェイソン・S、サブリナ・サザーランド

共同制作: マリナ・ギラード・マッテレット

編集: オリヴィア・ネールガード=ホルム

撮影監督: ジェイソン・S

音楽: ジョナサン・ベンタ

サウンド・デザイン: フィリップ・ニコライ・フリント

ポストプロダクション・スーパーバイザー: アンダーズ・V・クリステンセン

スクリプト・ドクター: ピラー・アレッサンドラ

配給・宣伝: アップリンク

2016年 / アメリカ・デンマーク / 88分 / 英語 / DCP / 1.85:1

新宿シネマカリテ、アップリンク渋谷ほか全国順次公開!

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/logo.png?1771684940)

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.png)