「最高のコメディ映画」と絶賛!

新鋭・板橋知也監督がハリウッドの名匠、ジェイ・ローチ監督に訊く

シニカルなコメディとディープなドラマの絶妙なバランス、その“ひみつ”に迫る!!

『オースティン・パワーズ』シリーズ(1997年~)や『ミート・ザ・ペアレンツ』(2000年)などの大ヒットコメディから、社会派ドラマ『スキャンダル』(2019年)まで、幅広いジャンルで手腕を発揮してきた名匠ジェイ・ローチ監督。彼の最新作となる映画『ローズ家~崖っぷちの夫婦~』(原題:The Rose)が、10月24日(金)より全国公開された。

本作は、ある夫婦の離婚をめぐる“戦争”を描いたブラック・コメディとして大ヒットした『ローズ家の戦争』(1989年)を、『哀れなるものたち』(2023年)の脚本家トニー・マクナマラが現代的な視点で再構築した愛憎劇だ。アカデミー賞®ノミネート俳優ベネディクト・カンバーバッチと、同賞受賞俳優オリヴィア・コールマンがW主演を務め、一度は永遠の愛を誓った夫婦が壮絶な心理戦を繰り広げるさまを、ブラックユーモア満載に、そしてエモーショナルに描き出す。

この度の日本公開に際して、ジェイ・ローチ監督へのインタビューが実現した。インタビュアを務めたのは、本作を「最高のコメディ映画」と絶賛する新鋭、板橋知也監督だ。初長編監督作となる映画『ひみつきちのつくりかた』が、若手映像クリエイターの登竜門と称されるSKIPシティ国際Dシネマ映画祭2025で観客賞を受賞。ミニシアターでの単館公開から口コミで評判が広がり、全国順次公開へと拡大、現在も各地で上映が続いている。今注目を集める新人監督の一人である。

映画監督として、また本作に深く感銘を受けた一人として、ローチ監督の演出術の“秘密”に迫った。

「あなたの映画が私のNo.1になるかも(笑)」

ハリウッドの名匠から新鋭へ送られた温かいエール

板橋知也監督: 本日はありがとうございます。映画を拝見いたしまして、本当に素晴らしい作品でした。最高のコメディ映画の一本だと思います。心から楽しませていただきました。

ジェイ・ローチ監督: ありがとうございます。板橋さんも映画監督でいらっしゃると伺っています。初長編映画が日本で公開中とのこと、素晴らしいことですね。映画監督であるあなたにそう言っていただけるのは、非常に大きな意味があります。

板橋監督: 本当に面白かったです。

ローチ監督: あなたとお話しできるのを楽しみにしていました。そして、あなたの映画が成功を収めていると聞いて、自分のことのように嬉しく思っています。あなたの映画もぜひ観てみたい。観たら、私のナンバーワンになるかもしれませんね(笑)。

板橋監督: ありがとうございます。身に余るお言葉で、大変光栄です。早速ですが、作品を拝見してぜひお話を伺いたいことがたくさんありまして…。

観客との「契約」を結ぶ、オープニングの重要性

板橋監督: 今作は非常に現実的な世界観と問題を描いていますが、時折そのリアリティの枠から逸脱する瞬間があります。それは映画だからこそ可能な演出だと感じました。監督は、そのリアリティを守る範囲とそこから飛び出す範囲を、どのように使い分けていらっしゃるのでしょうか?

ローチ監督: とても良い質問ですね。映画作りにおいて最も難しいことの一つが、まさにその「トーン」を調整することなのです。私たちは、映画のかなり早い段階で、観客と「この物語はこういうトーンで進みますよ」という、いわば契約を結びます。そのトーンを設定するのです。

本作の冒頭にカップルセラピーのシーンを入れたのは、その理由の一つです。当初の脚本では、あのシーンは冒頭にはありませんでした。観客に、これから展開される物語が、少し強調された現実、つまり「ハイテンポなリアリティ(heightened reality)」であることを理解してほしかったのです。登場人物たちは非常に知的で面白い会話を繰り広げますが、それと同時にある種のリアルさもある。観客には、彼らのウィットと知性を賞賛してほしい。しかし、同時に「これは面白いコメディであり、同時に悲劇でもある。彼らはとんでもなく馬鹿げた行動をし、ひどい振る舞いもする。それでも、あなた方はきっとその全てを楽しむことになるだろう」ということも伝えたいのです。それが、トーンによって観客と交わす「契約」なのです。

そして、そのトーンを確立するために最も重要なのは、キャスティングだということです。ベネディクト・カンバーバッチとオリヴィア・コールマンがあの役を演じることで、観客は即座にこの世界のルールを理解し、物語についてきてくれます。だからこそ、非日常的な出来事を描きながらも、彼らの演技とトニー・マクナマラの素晴らしい脚本のおかげで、作品に確かなリアリティと説得力が生まれるのです。

板橋監督: ありがとうございます。オープニングは本当に重要だと感じています。試写室であのオープニングシーンを観た時、会場にいた誰もが爆笑していましたし、私自身も非常に面白いと感じました。あそこで確かに、この映画全体のトーン、つまり「観客はこの映画をどういう心構えで観るべきか」ということが明確に示されたように思います。

私が監督した映画でも冒頭で人があっけなく死ぬのですが、その死に方一つで観客の作品に対する見方が全く変わってしまうため、オープニングをどうするかは最後まで本当に悩みました。

ローチ監督: ええ、全くその通りです。私が監督した『ミート・ザ・ペアレンツ』(2000年)も良い例です。当初、試写で観客に見せたところ、主人公の愛にいまひとつ感情移入できていないことが分かりました。そこで、ポストプロダクションの段階で、相手役の女優の実際のボーイフレンドにホームビデオ風の映像を撮ってもらい、それにランディ・ニューマンが曲をつけ、全く新しいオープニングを作ったのです。すると突然、観客は彼女を好きになり、二人の関係を応援するようになったのです。コメディにおいては、観客の反応を見て全てを変える準備ができていなければなりません。それはまるで、ディナーパーティーで話をしていて、相手が腕時計を見始めたら「おや、この話は退屈させているな」と察して、次はもっと上手く話そうと思うようなものです。

板橋監督: オープニングから物語がどんどん過激になっていく展開は、良い意味で観客をドキッとさせますね。最初に「この映画はこういうものです」という宣言があるからこそ、その後の予測不能な展開にも安心して身を委ねられるのだと感じました。

「映画とはリアクションだ」――カオスなディナーシーンの演出術

板橋監督: 終盤のディナーパーティーのシーンで、テオとアイビーが罵り合う場面が非常に面白かったです。周りの人々の反応も可笑しかった。ああいったスパイスは映画において素晴らしい要素だと思いますが、どのように監督されたのでしょうか?

ローチ監督: 私がこうしたシーンで気に入っているのは、俳優とキャラクター全員が、まるで「圧力鍋」の中にいるように、その状況から逃れられない点です。どんなに気まずく、対立が激化しても、席を立って出ていくことができない。いわば「シーンの手錠(handcuffs in the scene)」です。日本語訳でどう伝わるか分かりませんが、アメリカ人ゲストたちが、イギリス人であるローズ夫妻のウィットに富んだ言い合いを真似しようとして、見事に大失敗するところが、私にはとても面白いのです。

このシーンの撮影には3日間かかりましたが、俳優たちと一緒にその空間に閉じ込められたことは、私にとって非常に幸運で、感謝すべき経験でした。

板橋監督: ありがとうございます。アイビーとテオが罵り合っている時の、周りにいる人たちの表情がとても面白くて…。あの表情は、やはり監督がディレクションされたのか、それとも役者さんの自然な演技を見つけ出して編集で切り抜いたのかという点が気になります。

ローチ監督: フランスの偉大な映画監督、フランソワ・トリュフォーは「映画とはリアクション(反応)である」と言いました。物語の力学において本当に重要なのは、語られる言葉そのものではなく、それに対するリアクションなのです。

あなたがセリフのない瞬間の重要性に気づかれたのは、非常に慧眼です。なぜなら、そこが面白さの源泉になるからです。私は時々、観客が思うよりも少し長めにそのショットを見せるのが好きです。常にテンポを速めるのではなく、セリフとセリフの間にある、表情に込められた生命力を味わってほしいからです。だからこそ、常に素晴らしい俳優をキャスティングしたい。彼らは次のセリフを考えるのではなく、相手の言葉に耳を傾け、反応しているのですから。

板橋監督: (うなずきながら)ありがとうございます。その反応があってこその、あのユーモアなのですね。あれがあることによって、映画を観る私たちの感情も代弁してくれるような感じがしました。私の作ったコメディでも、やはり喋っている相手の表情をすごく大事にしていました。おっしゃることがよく分かります。

“一線”を越えるブラックユーモアと、映画ならではのカタルシス

板橋監督: それでは、最後の質問です。今作ではブラックユーモアが満載でした。ローチ監督が描くブラックユーモアは私も大好きなのですが、何か特別なこだわりはあるのでしょうか?

ローチ監督: この作品ほどダークなユーモアを扱ったことは、これまでありませんでした。私の作る映画には、たとえ政治的なものであっても、どこかにエッジの効いた部分や皮肉な視点は含まれていますが、それは多くの場合、より多くのロマンスや誠実さとのバランスを取った上でのことです。しかし今回は、脚本家トニー・マクナマラが作り出すトーンに心から感銘を受けました。ハル・アシュビー監督の『シャンプー』(1975年)や、マイク・ニコルズ監督の『卒業』(1967年)のような、明るさの中にダークな要素が共存する映画を思い出しました。そして正直に言うと、私はそれを本当に楽しんだのです。今後は、もっとこのようなエッジの効いた作品に挑戦していきたいとさえ思いました。

これはイギリス的な感性だと思います。イギリスの人々は、時にアメリカ人以上に私たちの映画を好んでくれることがありますが、それは彼らにダークユーモアを評価する土壌があるからでしょう。日本の皆さんがこれをどう感じるか、日本でどう受け入れられるか、非常に興味がありますね。

板橋監督: 日本にもブラックユーモアはありますが、イギリスやアメリカの作品ほど過激ではないかもしれません。欧米のブラックユーモアは、我々日本人からすると時々「一線を越えている」と感じることがあります。だからこそ、この作品を観てドキッとしたのですが、そのドキッとさせられる感覚が、私にとっては非常に面白かったです。これは映画でしかできない表現ですし、この「一線を越える」体験ができたことは、非常に貴重でした。

ローチ監督: ええ。特にいくつかの衝撃的な言葉遣いやセックスについての話し方は、非常にイギリス的ですね。もちろんアメリカ人も言いますが、我々はもっと抑圧的で、慎重ですから。

板橋監督: 特に、オリヴィア・コールマンがあの汚い言葉を、平気な顔で言うところには驚きました…。

ローチ監督: あの言葉は、アメリカではあまり好まれませんね(笑)。コロラド州に住む私の両親にこの映画を見せたら、「あの“Cワード”は、もう少し少なくても良かったんじゃないか」と言われましたよ。しかも面白いことに、オリヴィア本人は、役を離れた普段の会話でも平気でああいう言葉を使うんです。彼女は嵐のように悪態をつくことができて、周りを驚かせることがあります(笑)。

板橋監督: 日常ではありえない、一線を越えるような表現に触れられること、それこそが私にとっての「映画」なのだと感じます。

ローチ監督: ええ、それによってカタルシス(精神的な解放)が得られますよね。普段の生活では決して口にできないような言葉を、高められた現実の中で体験することができる。ある意味で、魅力的でありながらもひどいことを言えてしまう俳優たちを通じて、代理的に楽しむこと(vicarious enjoyment)ができるのです。

板橋監督: はい、まさにそうです。映画だからこそ体験できる、カタルシスですね。本当に、素晴らしい体験でした。

本日は、貴重なお話を伺うことができて大変光栄でした。誠にありがとうございました。心から感謝しています。

ローチ監督: こちらこそ、この映画に関心を持っていただき、本当にありがとうございます。そして、あなたの映画の成功を心から祈っています。ぜひ、その映画についてもっとお話が聞けることを楽しみにしていますよ。本当に素晴らしいですね。

プロフィール

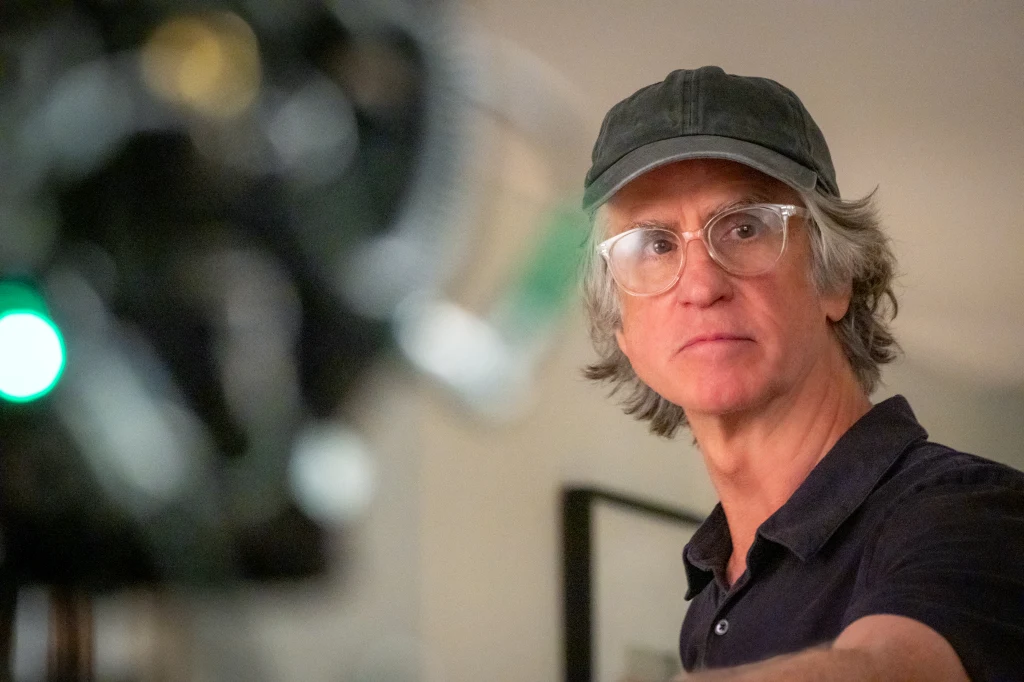

ジェイ・ローチ (Jay Roach)

|

板橋 知也 (Tomoya Itabashi)

|

映画『ローズ家~崖っぷちの夫婦~』予告篇

映画作品情報

《ストーリー》シェフのアイビーと建築家のテオは出会った瞬間に情熱的な恋に落ちて結婚する。 ロンドンからアメリカ西海岸に移り住んだ彼らは、ともに仕事のキャリアで大きなターニングポイントを迎えた。夫のテオ・ローズは、地域のランドマークとなる海洋博物館の建設で成功を収め、妻アイビー・ローズの念願だったシーフード・レストランの開業を後押しする。将来有望な双子の子供たちにも恵まれ、誰もが憧れるパーフェクトな家族の物語……と思いきや、一夜の嵐でテオの博物館が崩壊し、彼の建築家生命は暗転。一方、アイビーのレストランは評論家に絶賛され、人気店になっていく。いつしか夫婦の立場は大逆転し、両者の怒りが一気に火を噴いた! |

邦題: ローズ家~崖っぷちの夫婦~

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/logo.png?1769515735)

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.png)