瀬々敬久監督&脚本家 相澤虎之助インタビュー

『タイトル』がイケてるかが重要!!

2010年公開『ヘヴンズ ストーリー』から8年、瀬々敬久監督が助監督のときから企画を温め続けた入魂作『菊とギロチン』が公開された。物語の舞台は関東大震災直後の日本。女相撲は困難な人生を生きざるを得なかった女性たちにとって、「強くなりたい」という願いを叶えられる唯一の場所だった。彼女たちと「格差のない社会」を夢見るアナキスト集団「ギロチン社」の若者たちが運命的に出会い、次第に心を通わせていく。時代に翻弄されながらも、歴史の影でそれぞれの「生きる意味」を模索してもがいた庶民たちの、ロマンスあり、アクションあり、社会風刺ありの痛快エンタテインメント作品である。

『菊とギロチン』公開にあたり、瀬々監督が映画美術学校で講師をしていたときの教え子である金子雅和監督が脚本家の相澤虎之助氏も交えて、師匠である瀬々監督にセッション的な形式でインタビューを行った。

金子監督は映画『アルビノの木』が2016年にゆうばり国際ファンタスティック映画祭2016フォアキャスト部門でワールドプレミア上映され、ポルトガルのフィゲイラ・フィルム・アート2017(Figueira Film Art 2017)での3冠をはじめ世界各国の映画祭で次々と賞に輝き、8カ国10の海外映画祭で16受賞という偉業を成し遂げたばかり。新進気鋭の監督が『菊とギロチン』の話を軸に、瀬々監督が助監督だった時代まで遡り、監督としてのディティールを浮き上がらせていく。

金子雅和監督(以下、金子): 『菊とギロチン』という企画は、瀬々監督が助監督時代から考えてたものだとお聞きしました。撮りたいと思った最初のきっかけを教えて下さい。

瀬々敬久監督(以下、瀬々): 映画に登場する実在のアナキスト結社ギロチン社は『宵待草』(神代辰巳監督/1974年)や、バロン吉元の「柔侠伝」という漫画を見てきて、そのような物騒な名前があったということを、二十歳ぐらいから知っていた。

80年代半ばぐらいに上京してピンク映画の助監督をやり始めたんだけど、俺の学生時代の自主映画『ギャングよ 向こうは晴れているか』(1985年)のカメラマンをやっていた松岡邦彦君も東京へ出てきて、新日本文学会とか、東中野の夜学に出入りしていた。彼がギロチン社のことが詳しく載ってた雑誌のコピーを持ってきてくれたんだよね。それから急速にのめり込んだんだ。ギロチン社リーダーの中濱鐵と古田大次郎を中心にして、仲間達との友情を描く青春映画みたいなものが出来ないか?とずっと思っていた。

でもギロチン社は最終的にテロに走り、なかなか一般の人達からは理解出来ない。リャクと言って企業から金を巻き上げては、稼いだお金を酒と女に使う。俺らみたいなアホな男子は「いい感じやなー」と思うんだけど(笑)。まあそういう男子ばかりではないので、映画としてはなかなか難しいなと。

そんな頃、1990年に出版されたばかりの井田真木子さんの「プロレス少女伝説」という本を読んで、そこに女相撲の歴史のことが書いてあった。明治時代に女相撲という興行が始まって、農村の婦女子達がそれを見て、家出同然で追っかけて行って力士になったと。何故ならば当時農村の婦女子は、すごく虐げられたと。すごい男性社会で男の子は家を継ぐから重宝がられたけど、女は女工になるしかなかった時代に、力士になって女相撲で強くなれると。これはいいな、と思って。

(中濱鐵が書いたのは)「菊一輪ギロチンの上に微笑みし 黒き香りを遥かに偲ぶ」そういう短歌句だったんだけれども、菊っていうところを花菊という(本作ヒロインの)名前にして、女相撲の映画にしようと。『菊とギロチン』だと!このタイトルだとイケてるなと思った(笑)。それでやり始めた。

金子: 瀬々監督は毎回、タイトルがイケてるかどうかを、大事になさいますよね。

瀬々: そうそう、『菊とギロチン』かっこいいなと思った、その時。

相澤虎之助氏(以下、相澤): 今もかっこいいと思います。

金子: 瀬々監督のピンク映画時代の作品で、秩父困民党を題材にした『現代群盗伝』(1993年)は、『菊とギロチン』と通じるところがあると思ったのですが、長年ずっと本作が頭の中にあったということですね?

瀬々: あったね。秩父困民党の映画と(本作の)発想はすごく似ているところがある。秩父困民党の面白いところは「俺たちの借金をタダにしてくれ」と百姓たちが政府に訴えるんだけども、彼らの中には学校の先生もいる、元会津藩の武士もいる。博徒と呼ばれるヤクザもいて、その混成部隊のパワーというのがすごく興味深かった。

本作では女相撲の混成部隊の中にアナキストが入ってくる、そういうのが結びつくと面白いなと。

金子: 瀬々監督の近作の中でも特に『菊とギロチン』は人物の動きが多く、走るシーンが印象に残ります。女相撲という題材を入れたのも、それがギロチン社同様に当時の社会の一面を映し出している、というテーマ的な必要性からだけではなく、映画の見世物としての面白さ、エンターテイメント性を意識されてのこともあったのでしょうか?

瀬々: (当時の女相撲には)少し猥雑な、エロス的な部分があるじゃないですか?乳見せ役とかがいたりして。そういういかがわしさがありながら、なんかやっているというところも好きだったと思いますね。

金子: 社会性があると同時に猥雑性があるという点で、相澤さんが映像制作集団「空族」として脚本を書かれている『バンコクナイツ』(富田克也監督/2016年)に通じるものがありますよね。空族の作品は『サウダーヂ』(富田克也監督/2011年)にしても、その宣伝ビジュアルから、あまりインディーズ映画とか単館系の映画を観ない人でも何か観て観たい、と思わせる猥雑な力があって。瀬々監督も今作では、空族の作風を取り入れたいと考えていたのかな、と思ったのですけども。

瀬々: (『菊とギロチン』が)『バンコクナイツ』に通じてるとしたら、アジアにハマったダメな男達の姿かな(笑)。日本人から見ればダメな男達でも、そういう奴らが女子達と結託して、ゲリラ部隊と通じたりするわけです。そこは、『菊とギロチン』のギロチン社と似てるといえば似てる。

金子: 瀬々監督は以前から『幕末太陽傳』(川島雄三監督/1957年)がお好きと仰っていて、『菊とギロチン』もそのようなテイストなのかなと見る前は勝手に思っていました。

実際に見始めると序盤、『ジャズ大名』(岡本喜八監督/1986年)のようなテロップの入れ方などがあって、やはりコメディというか、権力を笑い飛ばすような作風なのかなと。それが物語の進行につれ、だんだんと瀬々監督の今までの作品であるようなヘビーな部分が伴ってきて。ただ最後まで見ると明確なハッピーエンドではないのですが、何か抜ける感じというか爽快感がありました。先行する過去の映画で、意識されたものはありますか?

瀬々: 『股旅』(市川崑監督/1973年)かな。あれも時代劇なんだけど現代人がやっている風な、現代時代劇というか。

当時の若手の人たちがリアルに(映画内を)生きてたというか、時代劇を見ているんだけど現代に見える。そういう映画ですね。

『ジャズ大名』に似てるというのは、無国籍の感じじゃないの?そういうところは似てる。

金子: 女郎の登場や最後の棺桶シーン、延々と続く横移動カットを観て、『(秘)女郎責め地獄』(田中登監督・1973年)を思い出したのですが。

瀬々: あはははは(笑)。牛が出て来るやつか!それは凄いな!!確かに棺桶が出てきたり牛が出てきたり。お前、さすが映画美学校修了生だな(笑)。

相澤: かなり実験的な映画でしたよね、意味分からなかったけど(笑)。猥雑さという意味ではバッチリですね。

金子: 全くそれは意識になかったということですね(笑)。

金子: 脚本についてお話を伺っていきます。

瀬々監督はデビュー作『羽田に行ってみろ、そこには海賊になったガキどもが今やと出発を待っている』(1989年)の時から既に身近な国内だけでなく海外、特にアジアを視野に入れて映画を作ってましたよね。

『菊とギロチン』もアジアへの眼差しをすごく感じて、『バンコクナイツ』やご自身の監督作『花物語バビロン』(1997年)『バビロン2 -THE OZAWA-』(2012年)でもアジアを描いてきた相澤さんと瀬々監督がご一緒にやられるのは、必然だった気がします。脚本を依頼された経緯を、お聞かせ頂けますか。

瀬々: 相澤くんは世界的な観点を持っているというか、空族の『バンコクナイツ』、『サウダーヂ』も世界的な見方で人物をちゃんと追っていて、今の時代のあり方を敏感に捉えようとしている。社会的な運動の知識も豊富で、やって欲しいなと。そこですね、きっかけは。

相澤: 僕としては嬉しかったですね!

金子: プロセスとしてまずは瀬々監督が書いて、相澤さんが改稿する感じですか?

相澤: 最初から既に瀬々監督が書いたものがあって、まずはそれを読ませて頂いて。それから読んでは書き変えて、瀬々さんが読んでまた書き変えて(その繰り返し)。

金子: その作業期間はどのくらいですか?

瀬々&相澤: 3ヶ月ぐらい。

金子: 相澤さんのほうで、台詞や構成、シーンも足していこうと考えたのですか?

瀬々: このシーンがそうだよ(メインビジュアルにもある、主要人物たちが海で踊るシーン)。

楽器はジェンベを使ってて。当時は(日本にジェンベは)無かったんだろうけど、「ジェンベで叩く」とか、脚本に書いてあった。

相澤: アフリカの楽器なんですが、こじ付けて。そこらへんが面白いところでもあるんで。

金子: その辺りの自由さは、相澤さんの個性が強く出てますよね。ところで、相澤さんにとって瀬々監督とはどのような存在ですか?

瀬々: 本人目の前にして言いにくいだろ!(笑)

相澤: 僕が20歳ぐらいの時に、瀬々監督がピンク四天王(1990年代前半、佐藤寿保監督、佐野和宏監督、サトウトシキ監督、瀬々敬久監督の四人が新しい作家性を持つピンク映画界の鬼才として総称された)で出てきて。瀬々監督はその頃、革ジャンを着ていて。

瀬々: それ見たことあるの?

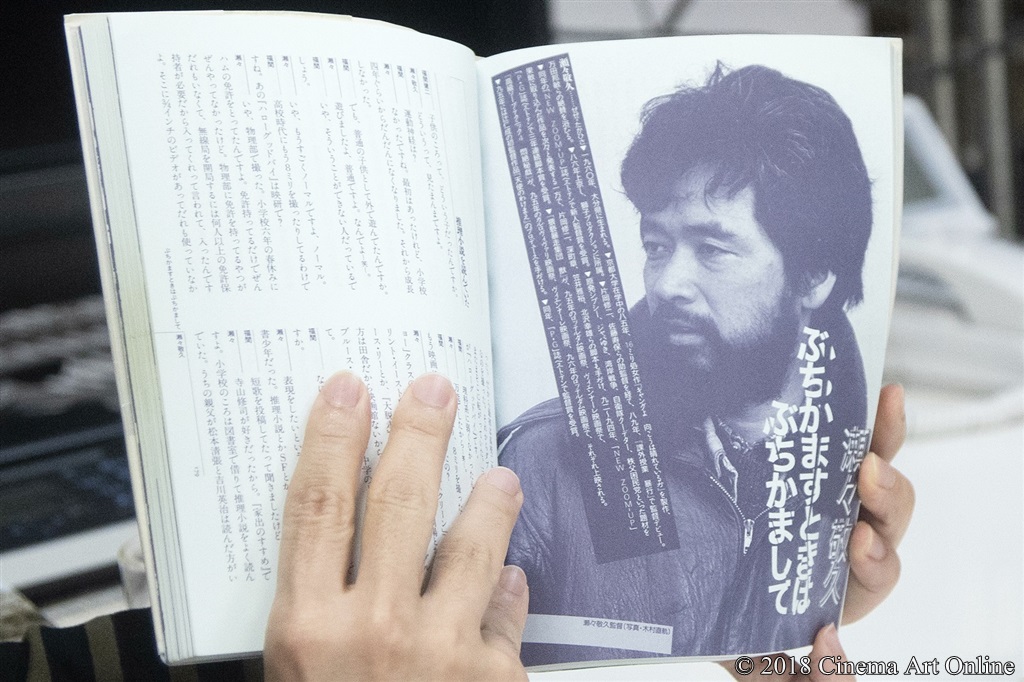

(ここで、金子が持参していたピンク四天王の研究書「ピンク・ヌーヴェルヴァーグ」(編著:福間健二/1996年 ワイズ出版刊)に掲載されている瀬々監督の当時の写真を3人で見る。)

相澤: その当時、こんなワイルドな感じの人はいなかった。

瀬々: 嘘つけ(笑)。

相澤: いないですよ〜

瀬々: 革ジャン着てる人いただろ〜

相澤: 革ジャンとサングラスの監督って昔はいましたよ、でも当時はいなかった(笑)。シネフィルみたいなタイプが多い時代でしたから。

瀬々さんが、ブランキー・ジェット・シティを好きだって言っているのを僕達は見て「おおおお!」と思って。最初はカッコいい人だ、というイメージですよね。お付き合いしているうちに先輩、パイセンて言うやつですよね。今は。

金子: 相澤さんが富田監督以外で脚本を共作された監督は、劇場公開作としては瀬々監督が初ということで良いでしょうか?

相澤: そうですね。

金子: 富田監督と瀬々監督とで、共作において違った点はなんですか?

相澤: それね、あまり解らないんですよ(笑)。まあそんなに…同じだと思うんですけどね。学生時代も同じようなこと(他の監督との共作)やっていたので、だいたいすり合わせをして行く過程は同じだと思います。

ただ、でも富田監督とやるときは、最初から「セーノ!」でやり始めます。ふたり同時進行で書いていきます。

金子: 瀬々監督は、近い時期で公開作が続きますね。

『友罪』(2018年5月25日公開)は大手メジャー製作で、『菊とギロチン』(同年7月7日公開)はインディペンデント体制作で。瀬々監督の作品は昔から「熱量がすごい」という点が共通しているのですが、この二作も共に、見終わった後に良い意味でどっと疲労感が残る、圧倒されるパワーを感じました。瀬々監督も50代後半に差し掛かって…

瀬々: 歳の話か(笑)。普通、もう少し落ち着くんじゃないかと(笑)。

金子: いえ(笑)。凄く肯定的に思って言わせて頂いているんですが、年齢と共に、より一層パワーアップしているんではないかと。『友罪』もすごい圧があって、普通の商業映画ではちょっとあり得ないような作品だと思いました。

『菊とギロチン』の前に瀬々監督がインディペンデントで撮られた『ヘヴンズ ストーリー』(2010年)の後、遺品整理業を題材にした商業作『アントキノイノチ』(2011年)があり、その頃のトークショーで「商業作は沢山の人が住むデカいマンションを建てる。インディペンデントは戸建ての家を建てる。そのような取り組みだ」と仰っていたのを記憶してます。

ですが先日『友罪』を拝見して思ったのは、商業作の中でも『ヘヴンズ ストーリー』のようなかなり濃い作家性が、以前より一層強く出ていて「瀬々印」を感じました。もはや予算規模や体制が違っても、瀬々監督の作家性の現われ方に大きな違いが無くなってきているように思ったんです。

今現在、瀬々監督が『友罪』のような商業作を作るのと、『菊とギロチン』のようなインディペンデント作を監督する上で、どのような意識の違いがありますか?『アントキノイノチ』の頃と現在でも、取り組み方が少しずつ変わってきていると思うのですが。

瀬々: 『友罪』は作品自体がコアな題材じゃないですか。言ったら普通の商業映画だと手を出しにくい題材なわけでしょ。それを敢えて作るわけじゃないですか。そこを踏まえて作ると言うことは、普通の常識を持って作るのは難しい。

成立させるにはコアな考えをさらけ出すしかなかったと思う。だからあのように成らざるを得なかったと。

では、『8年越しの花嫁』(2017年)はどうかと?(笑)

金子: 確かに、また違いますよね。

瀬々: (『友罪』みたいな映画を)いろんな意味で成立させたことは、この映画を立ち上げたプロデューサーの人たちも含めてすごかったと思う。それがシネコンの映画館でかかると言うことは画期的だと思ってる。

でも、熱量の高さという意味で言うと、たぶん『8年越しの花嫁』も熱量高いんですよ。芝居も含め、かなり高い。そこは『友罪』とも違わない。

金子: どの作品も総じて、ますます熱量は高くなってますよね。

瀬々: 現場で役者さんに賭けるようになってきたと言うか、芝居で魅せる強さに的を絞ってきた、というのが昨今の自分のスタイルとしてある。

そういうところで(商業作もインディペンデント作も作り方が)似てきていると言うのは、正に言えると思う。なんでそのように変わってきたかというと、自分でもよく解らない。

金子: この映画はキャストもすごく多彩ですが、キャラクターは全部瀬々監督が考えたのでしょうか、それとも相澤さんが考えたキャラクターもいるのでしょうか?

相澤: ほとんど(瀬々監督が事前に)考えてまして。自分が出したのは女相撲の「黒船」だけかな。

瀬々: 完成した映画の中では「与那国」という四股名だけど、準備稿の上では「黒船」という四股名で。南洋諸島出身で、元横綱の曙力士みたいな感じの人をイメージしてた。南洋諸島は当時日本の統治領だったので、そういう女力士がいてもおかしくないだろうと。それを思って役を作ったんだけれども、巨漢で南洋諸島出身に見える人がいなく、キャスティング出来なかったんだよね。

山本ロザはどうかといわれたんだけど、「鉄割アルバトロスケット」で芝居をやっている。

相澤: ロザさんは美人だし華奢なんで。「黒船」は往年の小錦関や曙関の女版をイメージしてたんで。

瀬々: そんな中、播田美保さんがオーディションできた時に、この人の顔すごいなと思ったんだよね、存在感も含めて。じゃあ、もうこの人で沖縄出身としてやろうかと。

金子: 私が個人的に印象に残ってるシーンとして、在郷軍人分会の分会長を演じられている大西信満さんの登場シーン。彼と彼の部下たちが、韓英恵さん演じる朝鮮にルーツがある女力士・十勝川を拷問する際、彼らもまた、かつて朝鮮人を虐殺した記憶で苦しめられてる、という演技が、すごく迫力ありました。もうひとつ、東出昌大さん演じる中濱鐵に十勝川が、かつて体験した朝鮮人の虐殺を海辺で話したあと、中濱は事件の当事者じゃないけれでも裸で土下座して謝る、というシーン。

瀬々監督の映画はいつも、主人公に対抗するキャラクター、敵対している人達も、同じ眼差しで描きますよね。本作の場合だと主人公の中濱は世の中を良くしようと考えているにも関わらず、彼もまた加害者の一人ではないか?というところまで描いていて、単純に二項対立ではない人間の複雑な部分に踏み込む。これが瀬々監督作品の人間観であり、作家としての凄みだな、と思うのですが、その点、どのような拘りがありますか?

瀬々: そこは当然拘っている。在郷軍人分会の人達の描き方として簡単なのは、コマとして扱って「この人は悪です」と。そうはしたくない、世界というものがそんな簡単なものではないと思うんだよね。世界がそうではないから、映画の作りとしても、そうあるべきであると。そんなに単純に社会もなってないし、当然、映画もそんな単純に出来ない。それは分かりにくいと言われても、そうせざるを得ない。

金子: 最後にお二人にお聞きしたいと思います。

本作は第二次世界大戦前の時代の空気感が出ています。それは同時に、2018年の現代日本を生きている多くの人たちが今の社会に対し「何か危ないんじゃないか」「息苦しい」と感じている空気感にも合致していると思いました。

今、インディペンデントでこの映画をお作りになって、お客様に何を伝えたいか、どのようなお客様に見てもらいたいと考えているか、教えて下さい。

瀬々: この映画を作り終え、確認のために全編通しで見た時に、俺は「こんな映画をずっと作りたかったんだ」と確信した。

それはなぜかと言うと、最初に映画を作りたいと思った高校生時代、大森一樹監督とか石井聰亙(岳龍)監督とか、インディから急に監督になれる時代が来た、素人が急にプロになれる時代が来た、これから映画が変わるんだ、新しい才能が映画を変えていくんだと、すごく希望感を持って映画をやってみようと思ったわけです。

これからは、若い人達が映画を変えていくんだと、俺が高校生の時に思った。この題材に惚れ込んだのも、そのようなことかもしれない。

今のような大変な時代で「自由」「自主自立」の言葉はすごい大切なんだと思います。今の若い子が「自由」「自主自立」でやっていくぞ、と言うのは、それはそれで面倒なこともあるけれども、この映画を作るときのシステムもそうだったし、それが新しい芽となって伝わればいいなと。ざっくりした言い方だと、そう思ってる。

相澤: 若い人達に見て欲しいですね。役者さん達がそれぞれの共同体を組んでる、在郷軍人分会、ギロチン社もそうだし。(映画作りは)いっぱい大変だけど楽しいことなんだと。この映画の中に苦しいことも含め、楽しいことも出てるけど、そういう思いを共感してくれたり、憧れて欲しいし、そんなことを考えながら俺たちも作ってますね。

金子: 瀬々監督、相澤さん、本日はお忙しい中ありがとうございました!

[インタビュー: 金子 雅和 / 撮影・取材企画: 坂本 貴光 / 構成: 堀木 三紀]

プロフィール

瀬々 敬久 (Takahisa Zeze)1960年、大分県出身。京都大学哲学科在籍中より、8ミリ、16ミリなどで自主映画を製作。卒業後、「獅子プロダクション」に所属、助監督に携わる。1989年、ピンク映画『課外授業 暴行』で監督デビュー。1997年『KOKKURI こっくりさん』で、一般映画デビュー。以後、一般映画、ピンク映画、テレビドキュメンタリーなど、ジャンルを問わず縦横無尽に活躍。豊川悦司主演の『DOG STAR』(2002年)、Gackt主演の『MOON CHILD』(2003年)、妻夫木聡主演の『感染列島』(2009年)、岡田将生主演の異色アクション映画『ストレイヤーズ・クロニクル』(2015年)など商業的な作品を作り続ける一方で、4時間38分の超長編映画『ヘヴンズ ストーリー』(2010年)はインディーズ体制で製作、第61回ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞とNETPAC賞(最優秀アジア映画賞)の二冠を獲得。日本国内でも芸術選奨文部科学大臣賞映画部門を受賞した。続く、『アントキノイノチ』(2011年)は第35回モントリオール世界映画祭でイノベーションアワードを受賞。『64 -ロクヨン- 前編』(2016年)では第40回日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞。その後も、『最低。』、『8年越しの花嫁 奇跡の実話』(共に2017年)、『友罪』(2018年)など話題作を次々に世に送り出している。 |

相澤 虎之助 (Toranosuke Aizawa)1974年、埼玉県出身。早稲田大学シネマ研究会時代に東南アジアを放浪し『花物語バビロン』(1997年)を監督。2004年、富田克也監督と出会い映画制作集団「空族」を結成。以来、『国道20号線』(2007年)、『サウダーヂ』(2011年)、『チェンライの娘』(2012年)、『バンコクナイツ』(2017年)と、富田監督作品を共同脚本。自身の監督作に、『かたびら街』(2003年)、『バビロン2 ‒THE OZAWA‒ 』(2012年)がある。 |

金子 雅和 (Masakazu Kaneko)1978年東京都生まれ。青山学院大学国際政治経済学部卒。のち古書店で働きながら映画美学校に通い、瀬々敬久監督の指導を受ける。同校フィクションコース高等科の修了助成企画に選ばれ初監督した『すみれ人形』が08年劇場公開、ハンブルグ日本映画祭(ドイツ)で正式上映。 その後、企業VP/CMなどの仕事に携わりながら短編映画を作り続け、2016年、長編監督作『アルビノの木』が北京国際映画祭の新人コンペにノミネート、テアトル新宿で劇場公開、同年度日本映画監督協会新人賞の最終候補作となる。 ポルトガルの国際映画祭フィゲイラフィルムアート2017で最優秀長編劇映画賞(グランプリ)、最優秀監督賞、最優秀撮影賞。スペイン・マルベーリャ映画祭2018で最優秀映画賞、批評家賞など、これまでに8ヶ国10の海外映画祭で16受賞。2018年春には池袋シネマ・ロサで『アルビノの木』凱旋上映+金子雅和監督特集が3週間開催され好評を得た。 |

映画『菊とギロチン』予告篇

映画作品情報

《ストーリー》大正末期、関東大震災直後の日本には、不穏な空気が漂っていた。軍部が権力を強めるなか、これまでの自由で華やかな雰囲気は徐々に失われ、人々は貧困と出口の見えない閉塞感にあえいでいた。 ある日、東京近郊に女相撲一座「玉岩興行」がやって来る。力自慢の女力士たちの他にも、元遊女の十勝川(韓英恵)や、家出娘など、ワケあり娘ばかりが集まったこの一座には、新人力士の花菊(木竜麻生)の姿もあった。彼女は貧しい農家の嫁であったが、夫の暴力に耐えかねて家出し、女相撲に加わっていたのだ。 「強くなりたい。自分の力で生きてみたい」と願う花菊は、周囲の人々から奇異の目で見られながらも、厳しい稽古を重ねていく。いよいよ興行の日。観戦席には、妙な若者たちの顔ぶれがあった。彼らは「格差のない平等な社会」を標榜するアナキスト・グループ「ギロチン社」の面々で、思想家の大杉栄が殺されたことに憤慨し、復讐を画策すべく、この土地に流れ着いていた。「ギロチン社」中心メンバーの中濱鐵(東出昌大)と古田大次郎(寛 一 郎)は、女力士たちの戦いぶりに魅せられて、彼女たちと行動を共にするようになる。 「差別のない世界で自由に生きたい」――その純粋な願いは、性別や年齢を越えて、彼らを強く結びつけていく。次第に中濱と十勝川、古田と花菊は惹かれあっていくが、厳しい現実が容赦なく彼らの前に立ちはだかる。 |

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/logo.png?1751320664)

![Cinema Art Online [シネマアートオンライン] Cinema Art Online [シネマアートオンライン]](https://cinema.u-cs.jp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.png)